在沂南县辛集镇房庄子村的村委大楼里,两个展馆并肩而立,每年引来成千上万的参观者。其一是房庄子村村史馆,另一个是专门打造的“黄瓜馆”。“我们家家户户感恩黄瓜,就有了‘黄瓜馆’。”村党支部书记谢吉海说。

谢吉海口中所说的“感恩”,不是开玩笑。房庄子村集体年收入超400万元,蔬菜交易市场就“贡献”200多万元;该市场7.8亿元的年交易额中,大多数是黄瓜;市场端不仅助推种植基地的发展,还带动包装、物流、餐饮等多种业态的兴旺……窥一斑而知全豹。在房庄子村史馆和“黄瓜馆”内,处处折射出这一支柱产业带动村庄发展的路径。

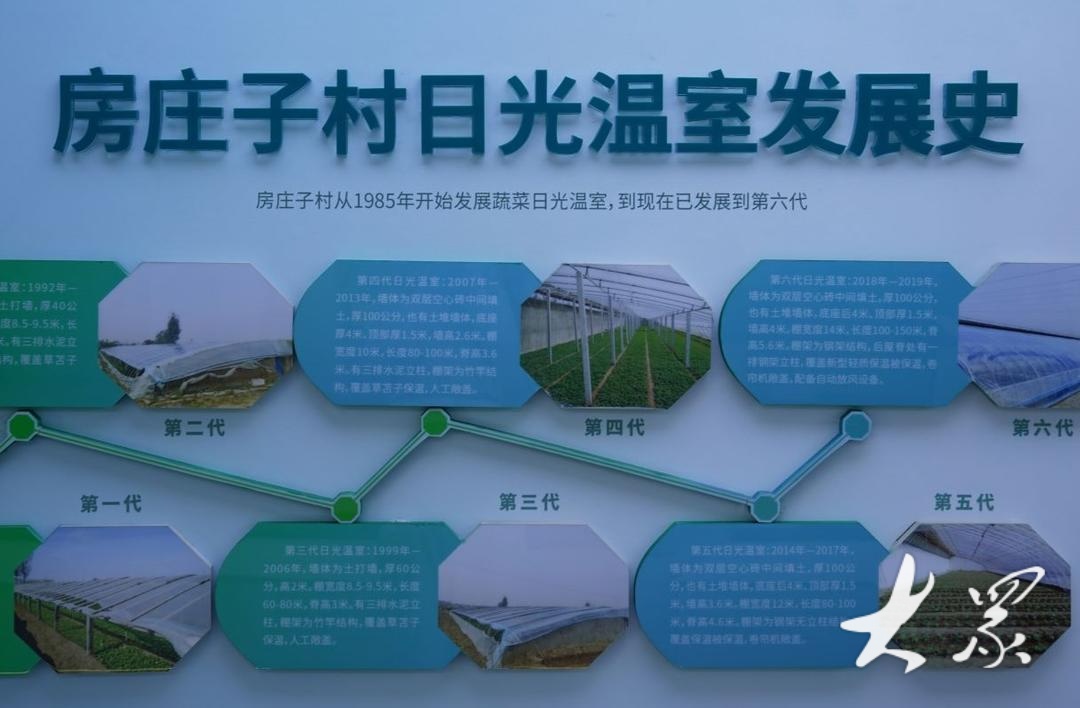

六代大棚话变迁

“房庄子村由原房家庄子村和小庄子村组成,南距辛集镇政府驻地5公里……”跟谢吉海走进村史馆,关于村庄概况的展板首先映入眼帘,展板的背景格外引人注目。

谢吉海站在展板前。

这是一张建馆前的村落航拍,摄于2020年。规划整齐的民房被鳞次栉比的蔬菜大棚包围着,从空中看去,像有人手握笔和尺,精心绘制的方正格子。“我们村有1000多个蔬菜大棚,面积达到1500多亩,从露天种植开始,现在已经发展到第六代高温大棚,你看多漂亮。”谢吉海语气里满是欣赏和骄傲。

从20世纪80年代初期,房庄子村人就摸索种植黄瓜等蔬菜,但困于没有充足的经验,也没有建设施的意识,价格和产量都很难突破。从1985年开始,沐浴着时代春风,第一批敢想敢干的种植户陆续撑起竹竿棚架,也撬动了房庄子村人的认识。

隔壁“黄瓜馆”,将六代蔬菜大棚的沿革记载得很清楚。从土打墙到双层空心砖中间填土,从竹竿结构木棒立柱到钢架结构立柱,从草苫子保温与人工敞盖到新型轻质保温被保温、卷帘机敞盖……

房庄子村日光温室发展史。

不难看出,一路上扬的不只有大棚脊高,还有种植标准、组织化程度和亩均收入。谢吉海说,现在大棚黄瓜亩产量突破5万斤,采摘时间从五一上市到四季有瓜,村里家家户户都成了蔬菜种植高手。

种植户的眼界,也随着大棚的面积不断拓宽。据了解,辛集镇持续开展黄瓜产业新旧动能转换,通过对设施升级改造、引进推广黄瓜新品种、新技术、新模式。跟紧步伐,2024年,房庄子村与中国农科院达成合作协议,引进国内首个功能性口感型黄瓜新品种——中农脆玉3号,通过推广种植,使得产业收入再上新台阶。

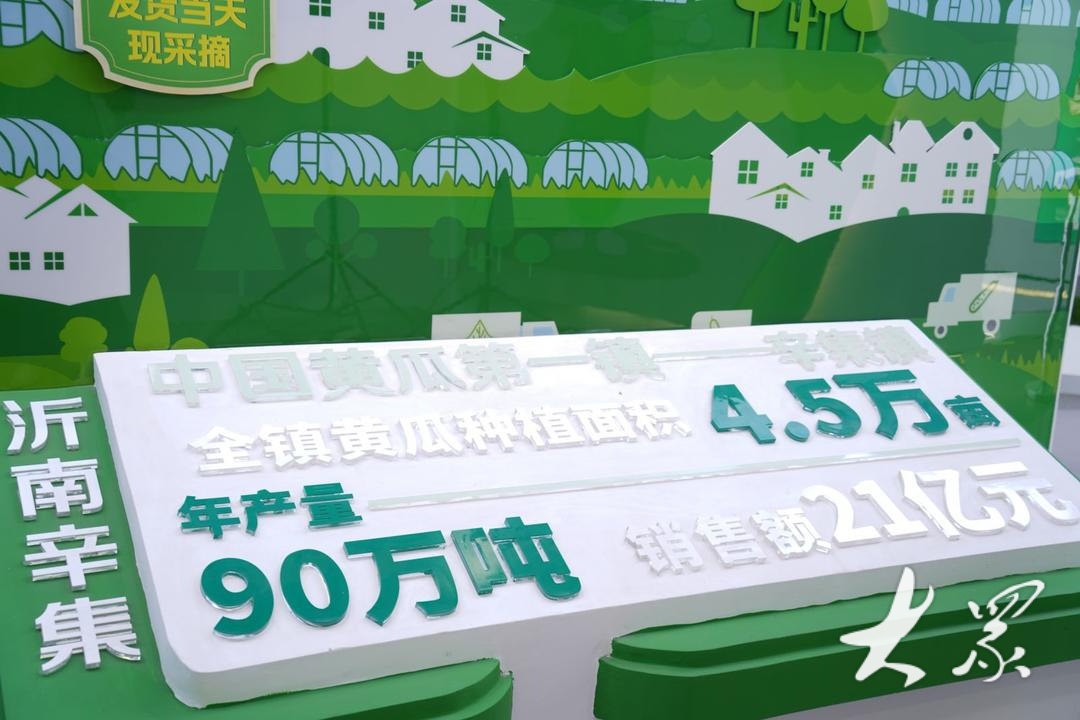

辛集是全国闻名的黄瓜生产重镇。

市场更迭看发展

“村庄大事记”,几乎每个村史馆都有。在房庄子村村史馆十余条“大事记”里,关于蔬菜批发市场的记载占了6条,格外醒目。

史料记载,1993年,村内清理公路东苹果园约五亩,用于建设蔬菜收购市场,蔬菜批发市场由村内移到村外,蔬菜交易市场雏形显现。“当时,村内蔬菜种植已经初具规模,建交易市场属于民心所向。”谢吉海说。

原本只是为了买卖方便,但房庄子村人没有想到,这一市场现在竟成了全县最大的蔬菜批发市场,其在2003年、2010年和2019年分别进行了大规模的改造提升,涉及摊位增设、办公室增建、路面硬化等各方面,现在已成为村集体经营管理的,集各类蔬菜及农产品批发零售和物流配送于一体的综合性市场交易中心。

市场内,菜农交易黄瓜。

看待市场30多年来的历久弥新,谢吉海认为,这么多次的改造扩容,实属当地蔬菜产业集聚发展的连锁效应。

一方面,市场发展的过程中,本地农产品的规模和质量是保证市场信誉度和可持续发展的关键。为解决散户种植黄瓜不成规模、质量标准不统一、产业优势不明显、市场影响力不足的问题,房庄子村成立沂南鲁蒙蔬菜供销合作社,保证高质量稳定供应,为市场发展提供坚实支撑。

另一方面,为持续擦亮“沂南黄瓜”金字招牌,沂南县在包括辛集镇在内的黄瓜主产区集中建成了一批冷藏保鲜设施建设项目,通过建设培育好农产品冷链物流公司,壮大蔬菜经纪人队伍,完善市场运销渠道等方式,让农产品销路不愁且优质优价。

一业兴带动百业旺。可喜的是,交易市场的繁荣带动该村餐饮、宾馆、种苗、生资、农资、制冰、冷链物流运输、蔬菜包装等相关产业壮大发展,围绕市场从业人员达1200多人,辐射5个乡镇。

“粗略估算,有10多万人参与蔬菜种植和蔬菜流通行业,带动蔬菜种植面积6万多亩。”谢吉海说。

市场内,菜农交易黄瓜。

产业民生两手抓

随着市场的繁荣,从2019年起,村委办公室也由村内迁至蔬菜批发市场交易中心大楼,市场管理更加便捷高效。

稍有空闲,谢吉海会把合作社里刚出棚还挂着晨露的黄瓜洗净、切块带到市场,邀请来自全国各地的客商品尝,只为推介当地的新品种黄瓜。只要有利于产业发展的事,他都愿意试试。

谢吉海是房庄子本村人。2018年之前,他在北京做餐饮生意,顺风顺水,但不忍心看家乡发展停滞不前,在多方劝说下,决心回村任职,也为村庄发展带来巨变。每位全心全意为村谋发展的村干部,房庄子村人都记录在村史馆里,在“接力棒”的传递中,村美民富的发展目标照进现实。

曾经,原村党支部书记谢世廷,进行了旧村改造和道路街巷整修,使房庄子村成为全县第一个旧村改造村。

近10多年,房庄子村投入到民生建设上的资金达到700多万元。648户村民院前建起了大理石花池,村里还建起了青年楼,解决青年结婚用房难题,年轻人高高兴兴地留在了村里。

曾经,原村党支部书记谢立同,是最初带领村班子探索建立蔬菜交易市场的村干部。1993年蔬菜批发市场开业的老照片,辉映着这段光明的来时路。

现在,市场不远处又建成三层农业产业化综合体。通过培育本土电商团队,农产品线上年销售额突破260万元。无形的市场正在徐徐打开,而房庄子村人正用勤劳与智慧书写新的产业历史。

蔬菜批发市场旧照。

产业兴旺将村庄发展提供更多可能,谢吉海久久凝视着“黄瓜馆”里提到的“提品质、增效益、创品牌,推进产业融合”。他记得很清楚,采访当日是他回村的“第7年零100天整”,村史馆中提到的“促发展、重民生、办实事、做好事”在他心里正变成更具象的日常。

(大众新闻·农村大众记者 周桐 通讯员 郭玥辰 康羽 于宁)