正在南京博物院举办的“观天下——大明的世界”特展,是今年我省各博物馆推出的最受关注的文博特展之一。展览汇聚中外30多家文博机构的400余件(套)文物,展示14—17世纪,明代的中国人在与域外文明的交流互鉴中不断消解、重构“中国”与“世界”的天下观与世界观,为观众呈现一场跨越国界的文化盛宴。

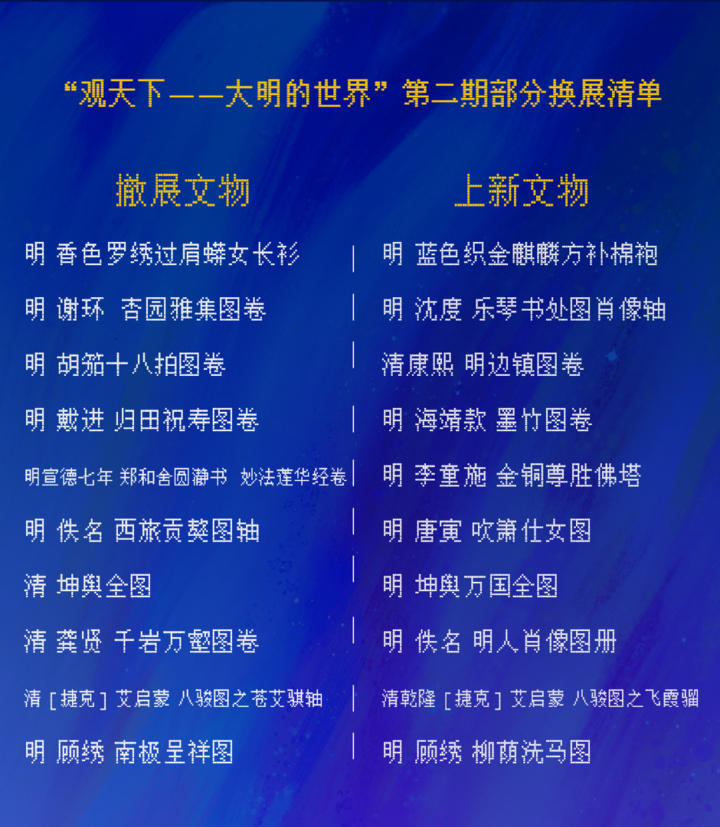

换展名单 近日,“观天下——大明的世界”特展进行了换展,30余件/组精品文物全新亮相,其中不乏南京博物院“镇院之宝”级的重量级文物,不但更加生动地诠释展览主题,也为展览增添了新看点。

走进“观天下——大明的世界”特展展厅,首先看到的就是“新上”的南京博物院“镇院之宝”之一、有着“世界地图天花板”之称的《坤舆万国全图》。此图纵168厘米、横382厘米,气势恢弘。各大洲的轮廓,与今天的世界地图已颇为接近,图上还绘制了各种奇珍异兽,再现了风土人情,生动还原了明末人眼中的“天下”。

策展人、南博副研究馆员高杰介绍,明末清初,大批欧洲耶稣会士来中国传教,他们引进、翻译、编写、传播大量西方科技文献,使西方科技知识在中国得到广泛传播,而地图又是这些科技文献的重要组成部分。

《坤舆万国全图》 明万历三十年(1602年),意大利天主教耶稣会士利玛窦绘制中文版世界地图《坤舆万国全图》。南京博物院收藏的这件彩色绘本《坤舆万国全图》,是万历三十六年(1608年)的宫廷彩色摹绘本,来自北平历史博物馆的旧藏。图面由主图、附图、说明文字组成。主图是椭圆形世界地图,涵盖五大洲、四大洋以及赤道、昼长线、昼短线、南北极等地理信息,各种船只以及鲸、海狮、犀牛等23头动物散布其中。附图包括九重天图、天地仪图、日食图等8幅天文地理图。可以说,《坤舆万国全图》开创了中国绘制世界地图的模式,是中西方地理观念碰撞交融的标志,具有重要的史料价值。

细心的观众会发现,《坤舆万国全图》换下的是清代康熙年间由天主教耶稣会士南怀仁绘制的《坤舆全图》。高杰介绍,利玛窦的《坤舆万国全图》与南怀仁的《坤舆全图》同为明末清初“西学东渐”的经典之作,对中国地理学发展以及国人世界观的近代化转型都产生重要影响。相比之下,两者又有所不同。比如,《坤舆万国全图》中将地球绘制为椭圆形,《坤舆全图》则将地球绘制为圆形;《坤舆万国全图》上的题识也比较多,除利玛窦自序外,还有吴中明、李之藻、陈民志、杨景淳、祁光宗的题识五篇,这些人是明朝的知识分子、儒家士人,各级官员,他们的文字颇能反映当时中国士大夫阶层的世界观。

李童施金铜尊胜佛塔 此次亮相展览的另一件“镇院之宝”是明代的“李童施金铜尊胜佛塔”,出土南京江宁牛首山弘觉寺地宫,其造型庄重典雅,通体鎏金,由鎏金塔、砂石岩塔基和四个瓷罐组成一座“金刚宝座塔”,展现了明代艺术的巅峰工艺。塔座上有铭文“佛弟子御用监太监李福善奉施”。

高杰告诉记者,有学者认为,弘觉寺塔与明初著名航海家郑和有着千丝万缕的联系,也有学者认为,鎏金喇嘛塔是明代宦官信仰佛教的产物,铭文中的“李福善”并非郑和,而是明代太监李童。包括鎏金喇嘛塔在内的地宫文物都是信奉佛教的李童奉施给弘觉寺供养的。

唐寅《洞箫仕女图》 明代著名画家、“吴门四家”之一的唐寅(唐伯虎)的代表作品《洞箫仕女图》也首次出现在特展上。画面上,美丽端庄,雍容华贵的仕女手持洞箫轻吹,神态温柔恬静,但眉间又微带哀愁,似乎黯然神伤,无助无奈,用箫声传达出内心的哀怨。洞箫仕女的发饰、服饰细节满满。策展方在展板上将仕女的手镯放大,与南京市博物馆收藏的、出自明功臣墓的镶宝手镯进行对比,暗示两副手镯上的珍珠、宝石可能来自海外,是通过明代初期与海外进行的贸易流入中国国内的。

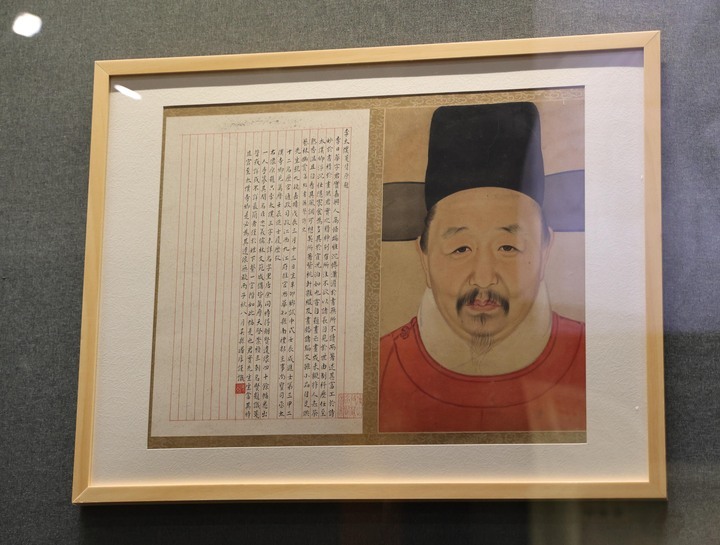

李日华画像 明代人的“证件照”是什么样?新近展出的明人肖像图册给了现代的观众以答案。这批图册是明末江南地区一批声名卓著人物的“大头像”,包括著名画家徐渭(徐文长)、著名书画鉴藏家李日华等人。其中,李日华的画像雍容富态、栩栩如生,如同真人就在眼前。

高杰告诉记者,李日华与利玛窦有过一段交往,还曾写诗赠予利玛窦。李日华观赏过利玛窦带到中国来的“海外奇珍”。他在日记中写道,他对利玛窦携带的纸张尤其喜欢,赞其质“如美妇之肌”。对于利玛窦所作的《坤舆万国全图》赞赏有加,更称其“运以千秋卓辇之笔,自成一书,亦大快也”。

据介绍,本次“上新”的珍贵文物还包括明代蓝色织金麒麟方补棉袍、清代康熙《明边镇图卷》、清代乾隆年间节课画家艾启蒙所绘制的《八骏图之飞霞骝》等。

新华日报·交汇点记者 于锋/文 宋宁/摄