一座古桥的搬迁,竟成了一场扑朔迷离的悬案。2015年,随着城市开发的推进,承载着数百年记忆的御界桥被悄然拆除。然而当文物保护工作者闻讯赶来时,桥体构件已不翼而飞,只余荒草丛中几方沉默的桥墩。这座曾见证浦东沧桑巨变的古桥,就这样消失在城市化的大潮中......

被部分拆除的御界桥(桥下小腰泾弯曲段已淤浅)(2015年微博)

御界桥,距北蔡镇南约3公里处,位于御桥村,纵跨小腰泾尽头汇入咸塘处。始建于明万历乙亥年(1575年),已有近450年历史。清同治八年(1869年)重修,光绪二十二年(1896年)又将此桥拓宽为由9块桥面石组成的石桥,桥侧建成铁杆护栏。2012年已列入上海市第三次全国文物普查不可移动文物名录(编号310115945180000162)。

御界桥因带有一个“御”字引出许多想象与传说。御桥村志记载,据传明嘉靖年间,北蔡兵民曾于小腰泾和咸塘港的交汇处抗击倭寇,后人在此建桥,命名为“禦界桥”。又传,当年乾隆皇帝下江南时,顺路南下浦东黑桥准备探望帝师顾成天。顾国师闻讯后启程北上迎驾,君臣相见于此桥。后人志念,改为“御界桥”。今考诸方志,雍正分建南汇县志记载为俞家桥,至乾隆南汇新志已称御界桥,似以后说为妥。

2025年4月13日,为探寻御界桥之谜,同济大学师生一行四人前往浦东新区北蔡镇御桥村进行寻桥之旅。调查组首先前往上海市浦东区北蔡镇御桥二居,就御界桥的历史变迁向御桥村的村民展开访谈。

我们有幸邀请到了御桥村王书记与三位御桥村的老村民进行访谈,对御桥的形态结构与历史文化有了初步的了解。

村支书及村中老人访谈

Q1:记忆中的御界桥

王书记:“这座桥的结构比较特殊,桥面由三块石板组成,每块石板又由三小段构成。”

村民(王女士):“桥面总共有九块石板,每块石板有三小段……以前我们小时候还去桥下挖过这些石板的边角料,可以卖钱。”

村民(计先生):“我们家是桥下第一家,我母亲和儿子他们小辈都在这座桥的桥面上玩耍过。”

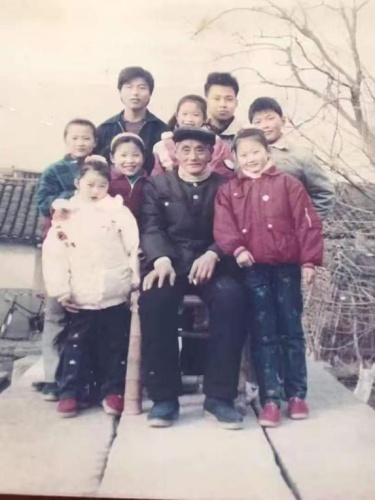

拆除之前的御界桥及附近景观(来源:御桥村志)

御界桥上计先生一家合影(摄于2006年前后,来源:村民计先生提供)

Q2:御界桥的名字由来

村民(沈先生):“关于御桥的传说有几种说法,一种说法是乾隆的老师是顾国师,走到‘逾界桥’时与乾隆重逢叙旧,传为佳话,后人从此将‘逾界桥’改为‘御界桥’。”

王书记:“御桥的名称由来已久,因为‘御’这个字在古代是不能随便用的,通常与皇家有关。”

村民(沈先生):“是的,传说皇帝来过这里,所以才能用“御”字。”

Q3:御界桥周边环境变迁

王书记:“咸塘浜以前能走货船,现在变成景观河,小腰泾只剩一条水沟了。”村民(沈先生):“原来咸塘浜上有一座是太平桥,和御界桥是连接在一起的。”“以前那一带非常繁荣,有东街、西街、北街等多条道路通过,还有很多商店和餐馆。”“六七十年代进行了很多河道改造和土地整理,小腰泾往西通沪南公路那段完全不见了。”

村民(计先生):“原来桥北面有一座城隍庙,香火很旺,但早已被拆掉了。”“随着供销社的兴起,商业逐渐衰落。”

Q4:御界桥的保护现状

调研者:“关于古桥的保护,有说法是要进行异地保护,但现在放置的位置似乎不太合适。”

王书记:“是的,古桥已经被移动了,现在放的位置并不理想。而且古桥上的字迹和楹联等文物也已经没有了,并没有得到很好的保护。”

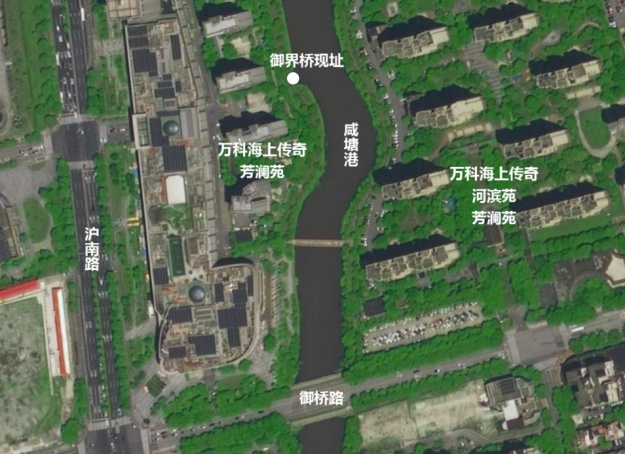

访谈结束后,在村委王书记和芳澜苑接待同志的指引下,我们来到了御界桥所在——咸塘港西岸(万科海上传奇御桥芳澜苑围墙东)。

御界桥位置

走近细看,桥墩两侧仅存两块原有的石板(桥两端各一),表面斑驳的纹路依稀可见当年的工艺痕迹。而其余部分早已被替换为粗糙的混凝土构件,与古桥的历史风貌格格不入。只剩下桥身三段式的轮廓,勉强勾勒出御界桥曾经布局。古桥所在的小腰泾已经基本淤平,桥下堆满泥土。

御界桥现存部件(两块桥面与桥墩)

现场调研照片

城市化进程的洪流中,这样的古桥似乎成了被遗忘的角落,只剩下零星的残骸提醒着人们这里曾有的历史。

御界桥保护标识铭牌

站在桥墩旁,一个问题浮上心头:那些消失的桥板究竟去了哪里?是被随意丢弃,还是辗转流落他处?……

桥面的去向成了最大的谜团。我们联系了万科居委会工作人员,得知桥板最初因为异地动迁,被暂时安置在售楼部的中心绿地上。

被安放在万科海上传奇售楼中心的7块桥面(其中一块断裂。2015年澎湃新闻)

然而2015年随着楼盘销售结束,这些桥板不知所踪。通过向北蔡规划土地所同志咨询,我们终于在北蔡镇区高科西路停车场的一个偏僻堆场内,找到了它们的下落。

绕过一排排停放的汽车,尘封的桥板赫然出现在眼前。尽管储存条件简陋——仅靠几根铁架支撑,顶上搭建铁板和防雨布,四周堆满杂物,但好在这些历经百年的桥板保存基本完整。库房中堆放了9块桥板,其中7块为御界桥桥面,另两块材质明显不同,经刻文判断,为“仁寿桥”桥板。

堆场及所安放的9块桥板(最外层两块为仁寿桥、内侧7块为御界桥)

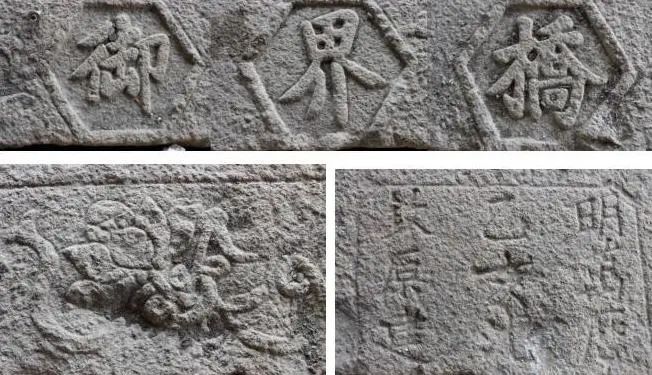

凑近观察,桥身上的文字依然清晰可辨,精美的纹饰图案历历可见。每一道凿痕、每一处磨损,都仿佛在诉说着古桥见证的岁月沧桑。

桥板上的刻字及雕饰

(上:御界桥;中左 花卉雕饰,中右 明万历己亥沈钦原建;下左 大清光绪甲申年重建;下右 光绪廿三年冬月眾姓造濶)

站在这些重见天日的桥板前,不仅深思:它们未来的命运将会如何?是继续在这简陋的棚屋里默默蒙尘,还是能重回公众视野,得到应有的保护与尊重?

城市化进程如一场不可逆的潮水,裹挟着推土机的轰鸣席卷而来。我们总在“发展”与“保护”之间左右为难:一边是拔地而起的现代楼宇,一边是日渐模糊的历史印记。

北蔡虹桥南街路牌及消失的虹桥(右图来源:网络)

站在发展与保护的十字路口,每个人都应当成为历史的守护者——用行动捍卫文明印记,用敬畏延续城市文脉。唯有如此,那些消逝的御界桥们,才能在时光长河中留下永恒的倒影。幸运的是,上海市规划和自然资源局非常关注古桥的保护,计划对古桥现状全面摸排之后,根据古桥的风貌与特色进行修复与还原,我们可以预见,上海将成为一座摩登与诗意交织的奇迹之城,大都市的繁华与璀璨中亦藏着江南水乡的温柔。

调查团队:同济大学

指导教师:陆希刚

调查组成员:宋祖萱、李烛尘、田家旭