近年来,上海大力推进科技服务业高质量发展,着眼于提升创新体系效能,健全科技创新服务体系,持续集聚研发服务、专业设计、检验检测、生态保护、企业孵化、知识产权、技术转移等高能级专业服务机构,推动科技服务业各行业的价值链创新链不断向前沿和高端延伸。

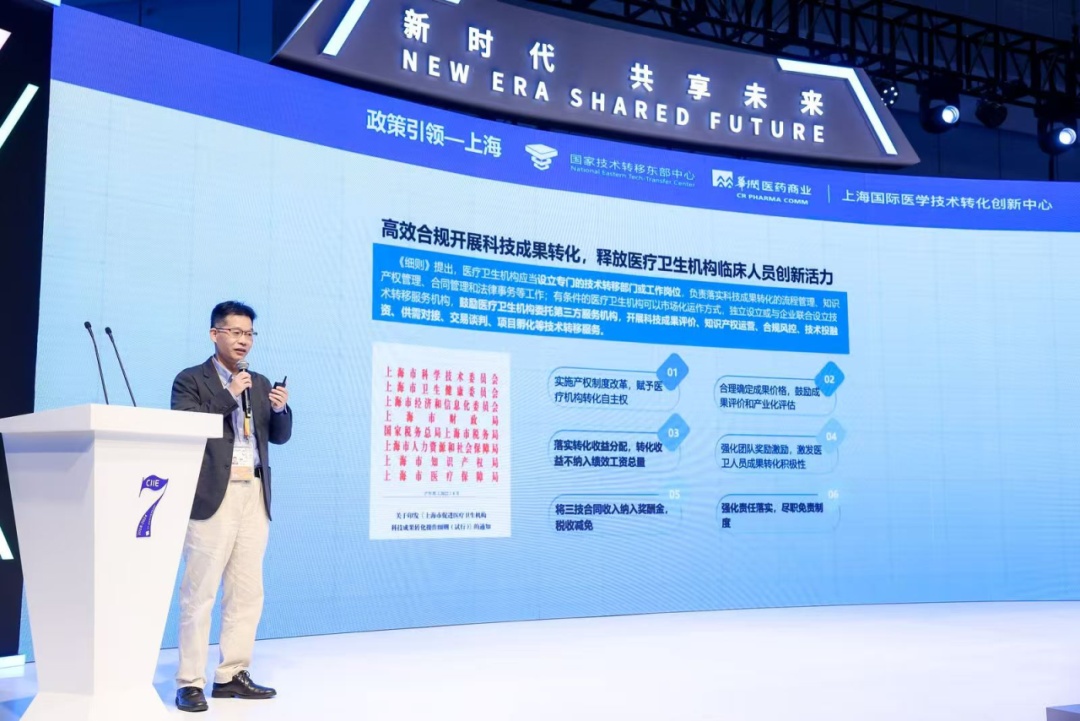

本次,沪小科带你一起走进国家技术转移东部中心(以下简称“东部中心”)上海国际医学技术转化创新中心!

见到傅军的时候,他刚刚收到一个好消息:上海交通大学附属某医院检验科的一项技术成功转化与北京一家企业签下了300万元的合作合同。这项技术原本只是实验室里的一项专利发明,在转化科的资料簿里“落灰”。如今,它将成为推动肝脏移植术后精准检测的利器,为患者带来福音。

“技术经理人就像在拼拼图,要把科研成果、市场需求、临床应用的碎片拼凑在一起,让技术真正落地。”傅军说道。

作为东部中心上海国际医学技术转化创新中心执行副主任,他和他的团队用专业眼光,把一项项“养在深闺”的技术送入市场。

让“落灰”专利变成300万合同

“在临床上,肝移植患者术后最担心的就是感染,而现有的检测手段往往费时费力。”傅军说。

上海交通大学附属某医院的快速检测技术,最早是检验科的一项科研成果,专门用于肝移植术后患者的病原体检测,尤其是针对儿童肝移植,能在30分钟内检测出8种常见病原体,大幅提高诊断效率。

但技术如何才能走出实验室,转化为可规模化生产的市场产品?

“转化最难的地方,就是你要找到合适的买家。”傅军坦言,很多医生和科研人员虽然手握创新成果,但并不了解市场;许多企业有市场需求,但不知道有这样的技术存在。“买家不知道卖家,卖家也不知道买家。”傅军笑道,“这就是我们技术经理人存在的意义。”

“过去两年,我们举办了多期技术经理人培训班,覆盖全国多个科研院所和医院。”傅军介绍说,上海交通大学附属某医院科研处的一位副处长正是其中的一名学员,因此,当医院内部有技术转化需求时,第一时间就联系了东部转移中心。

“我们第一步就是评估技术的市场前景。”

傅军解释道,“很多科研成果看上去很先进,但如果市场不买单,它就只能是个概念。我们的团队会从商业化可行性、产业链成熟度、市场竞争等多个维度去判断,确保这项技术值得投入。”

经过评估,傅军认为这项技术确实具备市场潜力,于是开始寻找合适的企业买家。

但仅有专利信息是不够的。“技术转化不能靠‘瞎猫碰死耗子’。”傅军说,虽然国家知识产权局网站上可以公开查询所有专利信息,但“信息量太大,企业不可能一个个筛选。而我们凭借经验和市场判断能力,能帮助企业精准匹配技术。”

之所以能在短时间内找到合适的企业,是依托东部中心全国四十多个分中心构建的技术供需网络。傅军解释道:“我们的分中心会不断收集全国各地企业的技术需求信息,并与科研机构的创新成果建立动态匹配机制。”

“一个同事接触过一家专注于诊断设备的北京企业,它的创始人本身就是检验领域的硕士出身,对这个技术的市场价值理解得非常快,所以推进得很顺利。”

最终,上海交通大学附属某医院团队与这家企业迅速展开技术评估和商务洽谈,并在几个月内达成合作,签订了300万元的技术许可协议。

“这次合作不仅让医院的研究成果得到了市场化应用,也让企业获得了有竞争力的技术,形成了双赢。”傅军说。

让临床痛点变成胸腹水“神器”

“很多医生都有自己的创新想法,但他们缺少的是把这些想法变成实际产品的桥梁。”傅军向记者展示了几张手绘的医疗器械设计草图。这是一根看似普通的管子,“使命是帮助解决肿瘤晚期患者胸腹水渗漏的问题。”

故事的起点来自一场课间交流。

上海一家区级中心医院的肿瘤科副主任医师,是国际医学成果转化训练营的学员。一次培训间隙,他向傅军倾诉了一个困扰已久的临床难题:晚期肿瘤患者因胸腹水积聚,不得不进行反复穿刺引流。但现有的引流方式存在诸多缺陷:长时间留置的管子会导致周围组织渗漏,患者的床单常常被浸湿,护理工作量巨大,最严重的问题是,这种渗漏使得细菌有机会进入腹腔,引发感染,甚至危及生命。

“医生需要一种能够有效密封、减少渗漏,同时具备压力调节功能的引流管,但一直没有好的解决方案。”傅军回忆道。

傅军和他的团队迅速组织了一次小型研讨会,邀请了工程师、医疗器械设计师、研究人员共同参与,试图从不同角度找出可行的解决方案。

有人提出采用球囊式密封结构,让管子可以在插入体内后轻微膨胀,从而减少渗漏;也有人建议加入压力监测装置,确保液体只在合适的压力范围内排出,而不会过度流失……

傅军团队先后联系了多家医疗器械公司,希望找到合适的合作伙伴进行试制。然而,现有的球囊技术大多用于心血管介入,要求材料极度光滑,而新型引流管则需要一定的摩擦力来确保密封性,这种材料和工艺目前尚未成熟。

“专利是技术创新的护身符,也是吸引企业愿意投入的关键。”他解释道。

傅军决定先申请专利,把核心技术思路固定下来。为此,团队专门邀请了知识产权专家,帮助医生和工程师梳理技术要点,撰写专利交底书。

目前,这项新型引流管的专利已经进入申请阶段,医疗器械公司也正在进行概念验证,测试此项创新技术的可行性。

“我们并不是直接发明产品的人,但我们是让产品诞生的推动者。”傅军总结道,“创新不仅仅发生在实验室,也可以发生在病房里,而我们就是让这些创新走出病房,进入市场的关键纽带。”

十年探索如何让技术落地生根

“傅军”们把设想中的医疗设备落地,变成实实在在救死扶伤的工具,需要对接各种资源。在上海,有一个技术供需对接平台,支撑起巨大的技术交易需求。

东部中心成立十年来,从无到有,搭建了一条完整的医疗成果转化链条。傅军谈起这十年的经历时颇为感慨:“一开始,我们只有一块牌子,国内的技术转移体系还处于初级阶段,许多科研成果缺乏市场化路径,被长期束之高阁。”

目前,东部中心已经在全国建立了40多个分中心,形成了庞大的技术转化网络,每年帮助数百项科研成果成功落地,“已经形成了涵盖人才培养、技术转化和市场对接的全流程体系。”

“我们的核心理念就是建立一张技术供需网络。”傅军介绍,东部中心不仅要成为科研成果的“入口”,更要搭建技术走向市场的“出口”。

具体来说,在供给端,东部中心会定期收集全国各大医院、实验室的最新科研成果,建立技术数据库;在需求端,则通过全国分中心的合作,持续更新企业的技术需求。“我们的目标是形成一个动态匹配机制,让技术和市场之间的对接更加高效。”傅军说道。

除了单项技术的转化,东部中心还在探索更加系统化的技术交易模式,比如建立“技术超市”,让企业可以像采购商品一样快速找到适合的科研成果;设立产业基金,扶持具有高潜力的创新技术加速进入市场。

“但这个职业的培养却依然面临瓶颈。”傅军坦言,国内技术经理人群体虽然在迅速壮大,但在职称评定、经济激励等方面的支持仍显不足。

“我们希望通过系统化的培养机制,把更多优秀人才带到这个关键岗位上来。”他说道。

他和团队期待加强技术经理人的系统化培训,推动成果转化中的经济激励,吸引更多优秀人才加入这个关键岗位。“通过定期的沙龙和活动,提升成果转化的效率和成功率,推动医疗科技的持续创新和社会价值的实现。”

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

↓分享

↓点赞

↓在看