“我学的是集成电路专业,刚刚给几个半导体公司投了简历,总体还是挺有收获的。临港有很多和我专业对口的工作选择,福利待遇和人才政策也不错,我打算留在这里长期发展,未来和更多的年轻人一起见证这座‘年轻的城’带来的惊喜。” 4月23日下午,在2025届上海高校春季促就业系列招聘会(临港新片区专场),上海电力大学2025届硕士毕业生汪同学向记者分享了自己的心声。

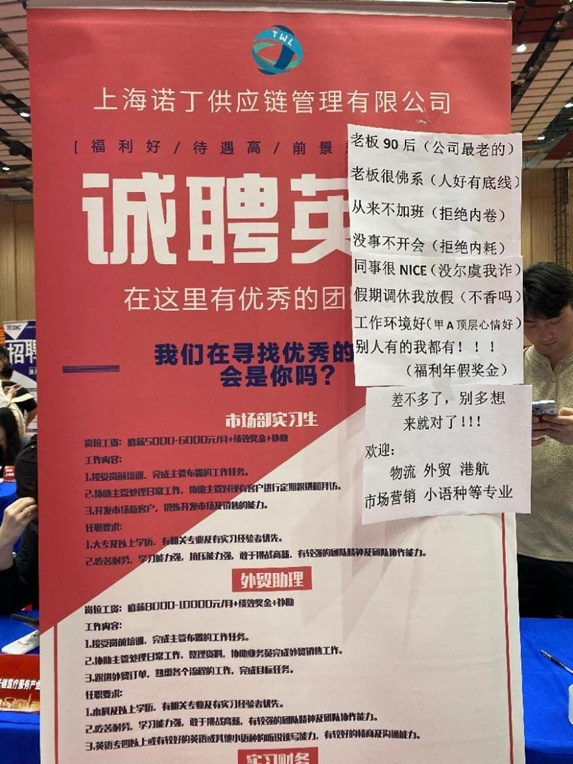

招聘会现场

此外,临港还实施了“人才筑巢工程系列政策”,对在临港实习的大学生提供每个月最高5000元的大学生实习补贴,最高10万元的实习基地年度运营补贴。相关人才可享受连续3年,每个月1000—5000元不等的租房补贴等福利。

“选择一座城市,就是选择一个舞台, 重要的是与她一起成长,相互成就, 看着城市的成长,也感受着自己的成长。“张培呼吁,各地高校关注临港、选择临港、扎根临港,与新城共成长。

作为“留临率榜首高校”,去年4月,上海电机学院联合国内20多所应用型高校、30多家临港重点企业及科研机构发起成立了“高校服务临港新片区就业育人联盟”(以下简称“联盟”)。联盟以服务国家战略为导向,聚焦临港新片区集成电路、人工智能、高端装备制造等重点产业集群需求,整合政府、高校、企业三方资源,着力构建“政-企-校”三位一体协同育人生态。

仪式现场

今年,“联盟”成员再次扩容。包括桂林理工大学等8所市内外高校、上海临科智华数字科技有限公司等18家企业加入其中,活动现场举行了联盟扩容仪式。据悉,此次新加入联盟的成员企业大多为临港地区该行业的链主企业。张跃辉告诉记者:“这些链主企业将助力拓展联盟的影响力和覆盖面,也会进一步扩大‘临港朋友圈’。将来,我们希望从联盟企业中挖掘联盟成员高校的优秀学生榜样,通过榜样宣传,吸引该高校的毕业生到临港就业。”

现场还发布了2025届高校毕业生“春季促就业攻坚行动”实施方案。方案以“聚力拓岗优服务春季攻坚促就业”为主题,通过实施“一核引领”,通过“十向融通”“百员联动”“千校万企”“万岗历练”计划,持续深化高校与临港新片区企业的协同,力争把联盟打造成一体化就业协作平台。

活动现场 (徐瑶君/摄)

具体而言,每年举办10场“智汇讲堂”主题品牌活动,包括:名企导师工作坊、政策-产业对话会、校友成长路径分享会等;每月发布临港企业招聘需求100条以上,其中技术研发类岗位占比不低于60%;推动80%以上成员高校与临港企业建立稳定人才输送管道;每年组织千名学生在临港开展就业实习、志愿服务、社会实践活动;通过AI精准帮扶、重点群体指导及招聘活动,形成全链条就业服务,赋能更多青年学子实现高质量充分就业目标。

在4月24日的活动中,联盟还组织参会高校代表赴临港新片区前沿产业园展厅和中国商飞上海飞机制造有限公司开展对接交流。后续,联盟将更加突出“服务”和“精准”,通过资源的整合和高效的对接,把企业人才需求和高校人才培养的“桥梁”建起来。

除特别标注外,图片由学校提供