转载请注明上海市教委政务微信“上海教育”

2024年,市教委组织开展了第三届上海市青少年“双碳”方案提案大赛等一系列丰富多彩、形式多样的生态文明教育活动,收获一批上海学校生态文明建设和青少年积极参与生态环境保护的实践成果。

上海教育推出我为“双碳”献一策——2024年上海市青少年生态文明素养展示联展,让我们共同领略青少年们的绿色智慧,感受他们为建设美丽中国贡献力量的决心!

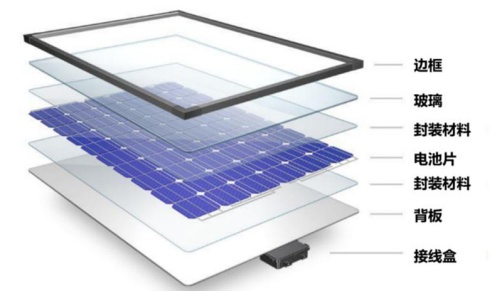

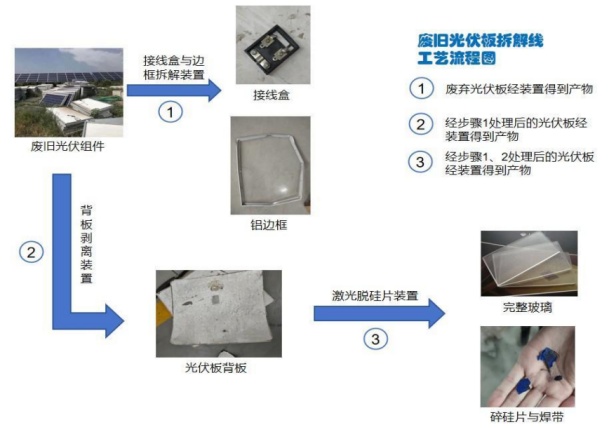

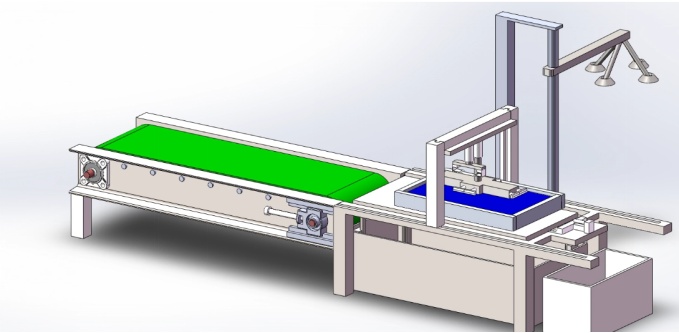

团队成员创新研发出一套废弃光伏板拆解技术,其核心是一种基于模块化智能拆解与激光分离原理构建的光伏板再生处理系统。

该系统主要涵盖接线盒与铝边框拆解装置、背板剥离装置以及激光脱硅片装置三大关键部分。整个系统引入自动化技术,完成了退役光伏组件的拆解流程。

该方案的技术关键是通过精准控温和激光扫描后的光伏板能轻易地将背板、焊带、硅片及玻璃进行分离,且分离后的玻璃较为完整,便于后续的资源化利用,同时避免了含氟背板热分解造成的二次污染。

该小组提供的这套自动化拆解方案,以低损耗拆解光伏组件,并同步实现对拆解件的分拣。这一创新举措,不仅提高了废旧光伏板资源化回收的经济效益,还能有效减少环境二次污染,具有广阔的应用前景和推广价值。

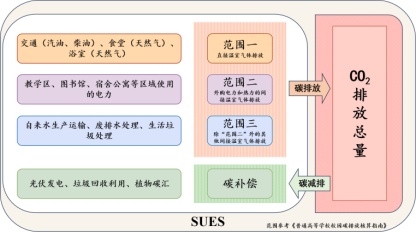

团队成员用专业方法为校园绘制了“碳画像”,不仅系统揭示了校园碳排放特征,更构建起一套可量化、可复制的碳减排解决方案。

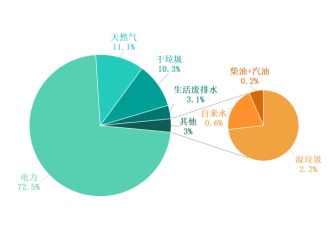

团队以《普通高等学校校园碳排放核算指南》为指导,利用排放系数法构建校园碳排放核算方法学模型,通过实地调研、文献调研与卫星遥感相结合,系统核算了上海工程技术大学松江校区2023年碳排放数据,并分析了校园碳排放的主要来源。

找出碳排放热点后,团队基于调研结果、数据核算和校园降碳措施成效量化分析,提出立体化解决方案:

1.智慧照明升级:教室智能照明系统已实现每学期34%的教室照明减碳,建议扩大至办公室、图书馆等场景;

2.清洁供热计划:宿舍区试行的空气源热泵较传统燃气供热年减碳达92%,具备全面推广价值;

3.光伏提升计划:当前的屋顶光伏覆盖率贡献了15%的年碳抵消量,若覆盖50%的建筑屋顶面积,年减排量可达39%;

4.湿垃圾变沃土:堆肥处理技术可使湿垃圾处理环节年减碳83%,同步产出的有机肥料可反哺校园绿化;

5.立体绿化增效:通过乔木、灌木、草本植物的科学配比,提升植物垂直丰富度,校园绿地碳汇能力可提升12%;

6.知行合一教育:构建“知识普及+行为引导+实践参与”体系,让低碳理念转化为师生的日常行动。

在调研过程中,团队还开展了系列科普活动,呼吁师生养成绿色低碳的好习惯。

这些方案的提出,不仅为上海工程技术大学碳减排、实现碳中和目标提供了参考,也为同类型高校制定降碳方案提供了借鉴,为零碳校园建设贡献了青春力量。

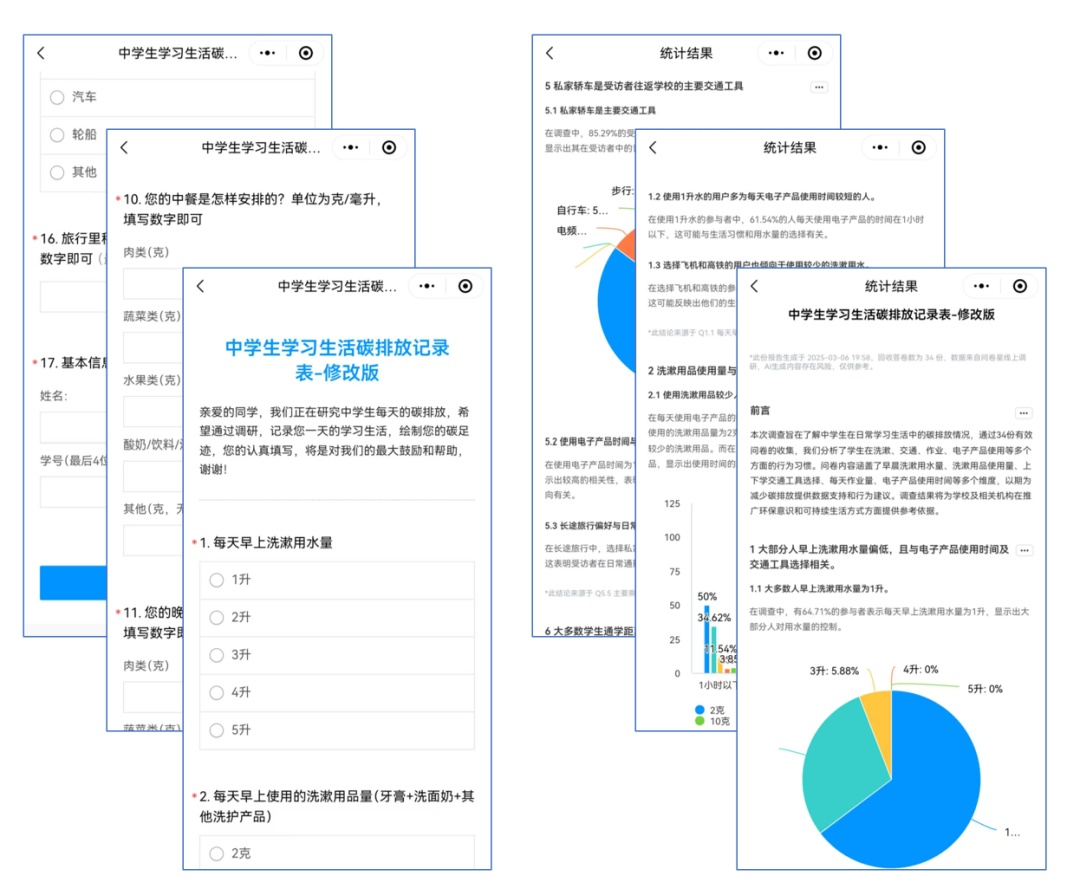

本提案以中学生为主要研究对象,通过追踪和研究中学生的碳足迹,探索个体的碳管理。

首先,综合文献研究、碳足迹计算器核算等方法,通过问卷调查和走访调研等方式,对某中学学生的日常学习生活、消费行为进行调研和实地统计研究,建立中学生个体碳足迹模型,从高到低进行了碳消耗排序。

其次,以中学生碳足迹研究为基础,探索中学生实现个体碳管理的路径和方法。该项目提出的个体碳管理的主要路径和方法包括:

1.饮食习惯优化。合理健康的饮食不仅有助于中学生的身体成长发育和身体健康,还有利于降低个人碳排放。

2.出行习惯优化。倡导中学生绿色出行:1公里以内建议步行,3公里以内骑自行车,5公里以内搭乘公共交通;5楼以下建议不使用电梯。

3.建立学生资源(校服、书籍、闲置电子产品)的共享平台。尽量让每一件学习、生活物品均能发挥最大的效用。

4.主动参与植树造林。增加绿色植物,更好吸收并储存二氧化碳,实现个人碳排放的平衡,为碳汇做贡献。

5.成为个人碳预算和管理的先行者,在校园范围内尝试碳交易。以个人碳预算提出为起点,制定个人减排的措施,并在实施过程中记录低碳和碳汇笔记,年终形成超出还是结余的结果,通过以共享资源为标的物的碳交易,实现个人碳管理。

有没有想过,未来的房子可以像汽车那样在工厂里组装完成?依托一种叫做NPC(New

Prefabricated Construction,新装配式建筑)的技术,一种新型的建筑方式已经在我国悄然兴起。它不仅能够减少污染、节约资源,还能大大提高施工效率,降低建造成本。

什么是NPC?想象一下,你正在拼装一个巨大的汽车模型。每个模块都是提前制作好的,只需要按照图纸把它们拼在一起。这就是NPC的基本原理。传统的建筑施工过程中,大量的混凝土需要在现场浇筑,材料也需要现场切割,这些操作不仅耗时费力,还会产生大量的粉尘、噪音和废弃物。而通过NPC技术,大部分建筑构件可以在工厂内预先生产好,然后运送到施工现场进行快速组装。这样,一栋大楼就可以迅速“拼”出来了。

尽管NPC技术前景广阔,但其应用面目前并不广泛。团队成员从媒体端、技术端、行业端、公众端等了解了一些意见和看法。在对某企业NPC总工程师的访谈中,了解到该技术目前遇到研发存在瓶颈、供应链不成熟、成本高、专业人才欠缺等一系列挑战。

但是,许多企业并未停止探索NPC技术。他们在技术、管理和运营模式上进行了大胆尝试,如引入先进的信息化管理系统实现全流程数字化管理,以及与高校科研机构合作开发更多的新型建筑材料。基于这些发现,该团队提出以下探索性建议,以帮助更多综合地产企业优化和完善ESG(环境、社会和治理)体系,推动行业可持续发展:

1.政策支持:加强引导,开辟绿色通道,优化融资结构。

2.技术创新:提升企业自身技术研发能力。

3.行业标准化:提高行业标准化水平,促进技术普及。

4.精细化管理:监管精细化,确保项目质量。

NPC技术不仅是建筑行业的重大变革,更是迈向绿色未来的坚实一步。期待未来有更多创新技术涌现,共同创造更美好的世界。

水是地球上最宝贵的资源之一。然而,随着全球人口的增长、工业化的加速以及气候变化的加剧,水资源的保护和利用正面临着前所未有的挑战。我们不禁要问:如何在日常生活中节约用水,合理利用每一滴水呢?

为了了解大家对水资源的认知和节水意愿,团队成员进行了一次问卷调查。结果显示,大多数人很愿意参与到节约用水的行动中来。这激发了团队成员们的思考:如何通过科技手段来实现家庭节水?

在日常生活中,很多水资源是可以再利用的。比如,洗菜水、淘米水、喝剩的瓶装水等。同时,团队成员们还观察到,家庭绿植的浇水需求因种类、天气和季节而异。于是,萌生了一个想法:将废水再利用与植物浇水结合起来,设计一个智能的自动灌溉系统。

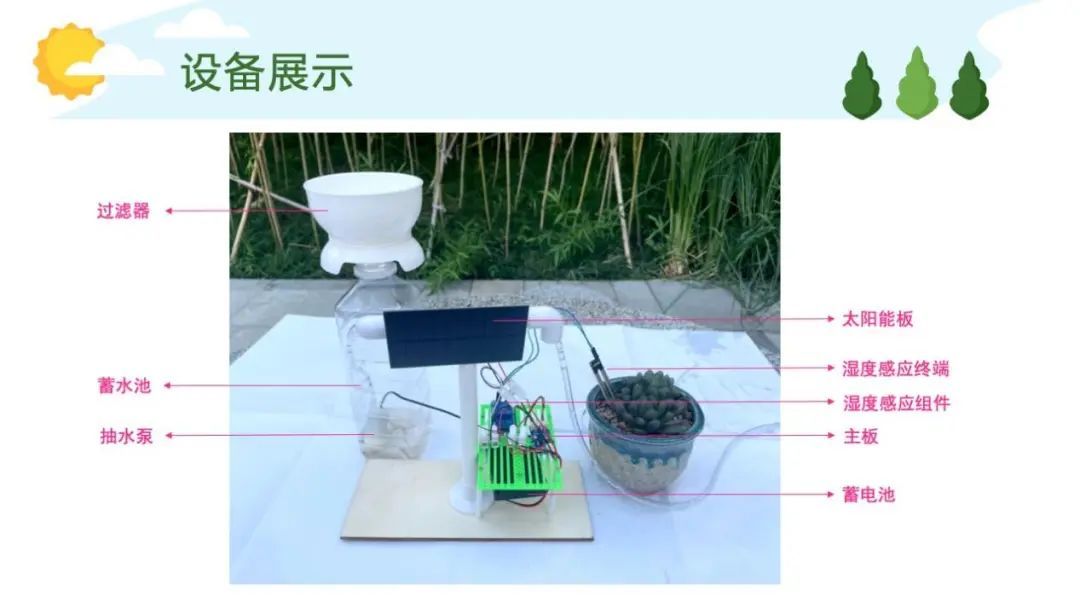

团队设计出了一套城市家用型环保节能自动灌溉系统。核心思路是:收集雨水和生活废水,过滤净化后利用太阳能发电提供动力,通过湿度传感器实现自动灌溉。

1.废水的收集与过滤:通过水过滤净化装置,可以将雨水和洗菜、淘米后的生活废水收集起来,简单过滤杂质后储存备用。

2.太阳能供电:利用太阳能电池板为整个系统提供动力,真正做到环保节能。

3.智能灌溉:通过湿度传感器实时监测土壤的湿度。当土壤湿度低于设定值时,系统会自动启动水泵灌溉。

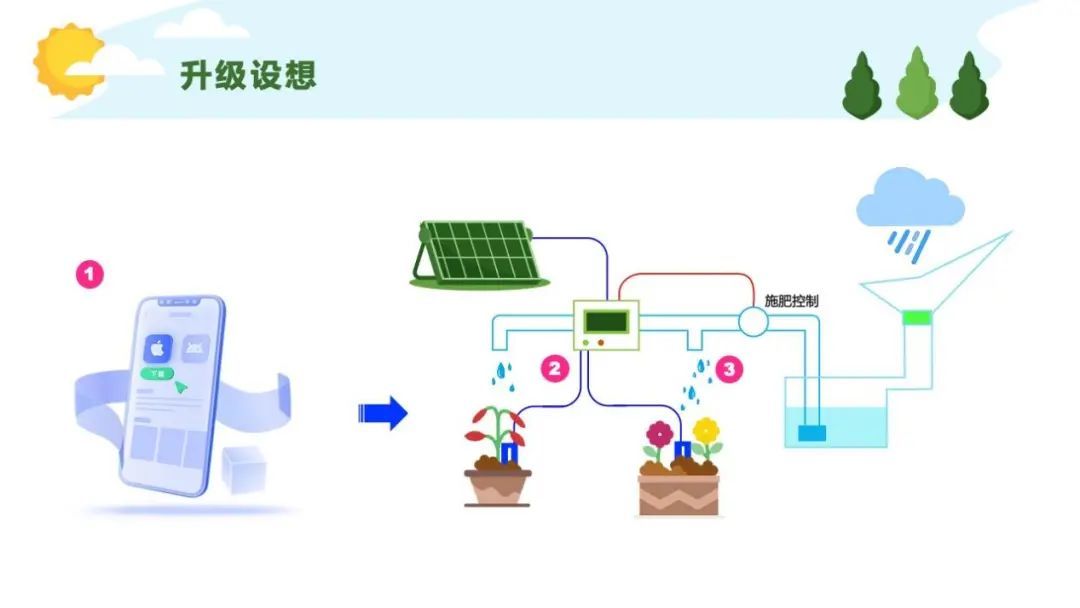

1.远程APP管理:通过手机APP远程控制灌溉,实时查看数据,优化灌溉精度。

2.多探测器拓展:增加湿度探测器,适应不同盆栽需求,实现精准灌溉。

3.智能施肥:加入肥料检测传感器,实现灌溉与施肥一体化。

夏天到了,城市中的小鸟都去哪里喝水呢?它们喝水也像我们一样方便吗?为了研究城市中鸟类饮水平台的现状,团队成员设计了这一课题。一方面,通过定期观察中山公园内的鸟类在不同类型亲水平台饮水的数量及时长,比较哪类亲水平台更适合鸟类饮水;另一方面,通过对现有公园鸟类饮水平台的观察,提出合理化改进建议,从而为鸟类饮水提供更便捷的方式和平台,促进鸟类与环境的和谐发展。

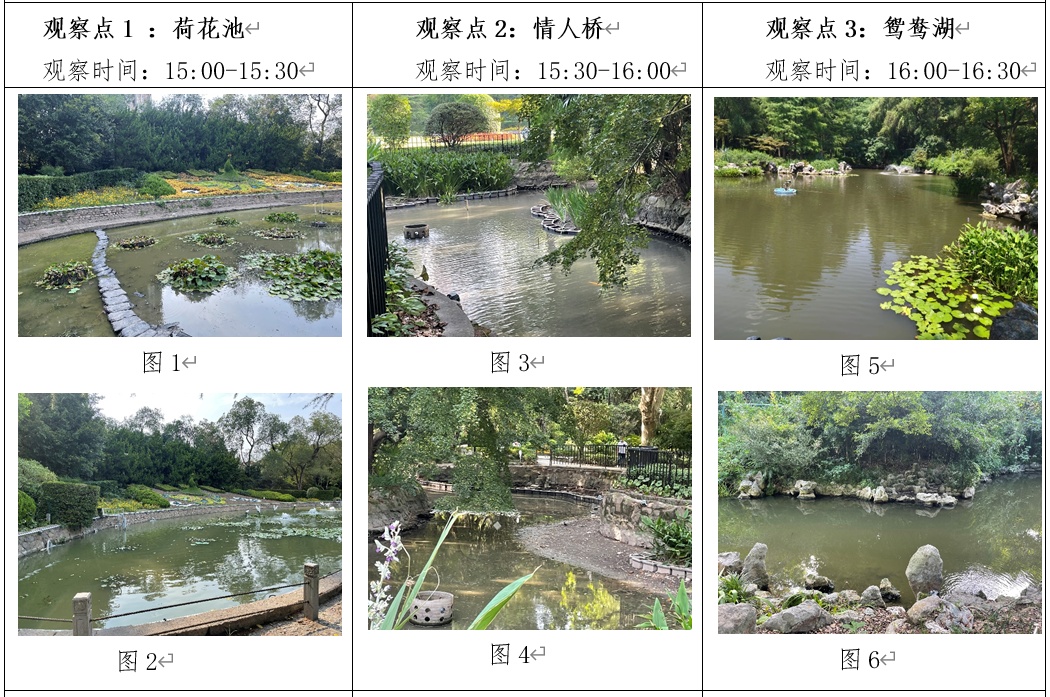

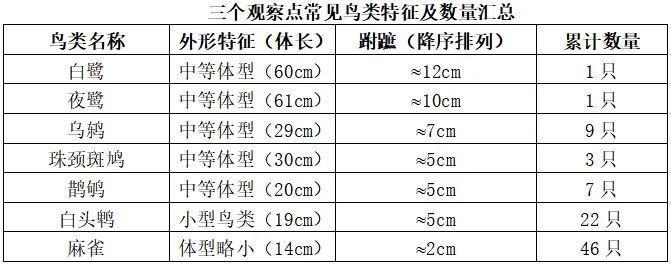

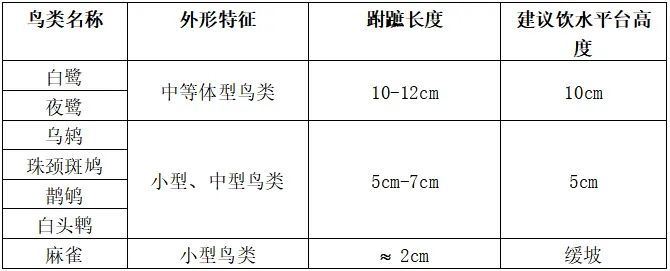

团队成员通过样点法选取公园内3个典型水域作为观察点,每周固定时间在3个观察点进行观察,统计不同观察点鸟类饮水的数量及累计饮水时长。

三个观察点实地环境及观察时间

通过观察统计,团队成员们发现,城市中的鸟类以中小型为主,经常在公园及居民区内活动,需要根据不同鸟类体型建造不同的亲水平台,满足常见鸟类的饮水需求。

由此,团队提出以下建议:

1.池塘、湖泊建议在水域中心(保护鸟类饮水的私密性)建造高于水平面5-10cm的亲水平台、人工鸟岛、人工假石供鸟类饮水。

2.池塘及湖泊周围可建造成缓坡的样式,便于小型鸟类驻足饮水及嬉戏。

3.水域内种植水生植物,方便小型鸟类站立饮水。

4.居民区内以观水和亲水的小型水域或喷泉为主,建议此类场所在中央区域预留出便于鸟类饮水的5-10cm亲水平台,一方面便于鸟类饮水时不被打扰,另一方面便于鸟类饮水时驻足。

素材由各项目组提供

编辑:季昕

“在看”和“点赞”点这里哦