“我家里有三千多套书,我也读了很多书,这些书未必是经典,但一定要好看、吸引人,也要有用。学习不是外在强迫的,是我们内在精神享受的学习。这或许不是所有人的追求,但我相信教育工作者会有内在享受的追求。”4月23日第30个世界读书日当天,“于漪读书会”以“书香里的教育家精神”为主题举行首场活动,上海市教育学会会长尹后庆现场跟上海市教师教育学院党委书记周增为等领导、专家及现场近200位教师分享了自己的阅读生活点滴。

尹后庆在活动中说,学习对情景有依赖性,“我们学习的对象是教育问题,而教育问题本身具有复杂性。二十世纪六七十年代的学生和当下在信息化背景下成长起来的学生是有差异的,所以教育问题本身的变化发展和人类对教育问题认知不断深化持续推动着人的学习。”

他表示,通过学习,通过对客观事物的理解、认知、感悟,最后实现融会贯通的时候,就可能形成属于自己的独特认知。阅读经典的时候,大家会发现用快学的方式能够解决即时的问题,但当要系统、完整、长远地解决问题时,又需要通过对经典的追根溯源,获得对教育相对完整的理解和认识。学习是正式学习和非正式学习相结合,并且是以非正式学习为主,非正式学习更需要每一个人自身的动力。

他还推荐了自己阅读过的书籍,《娇惯的心灵》《不被理解的少年》《剑指苍穹》《什么是教育》《一生的学习》《教育的目的》《21世纪的童年》……“希望大家能够把整本书读通,而不仅仅是从书中找一点自己需要的‘语录’。”

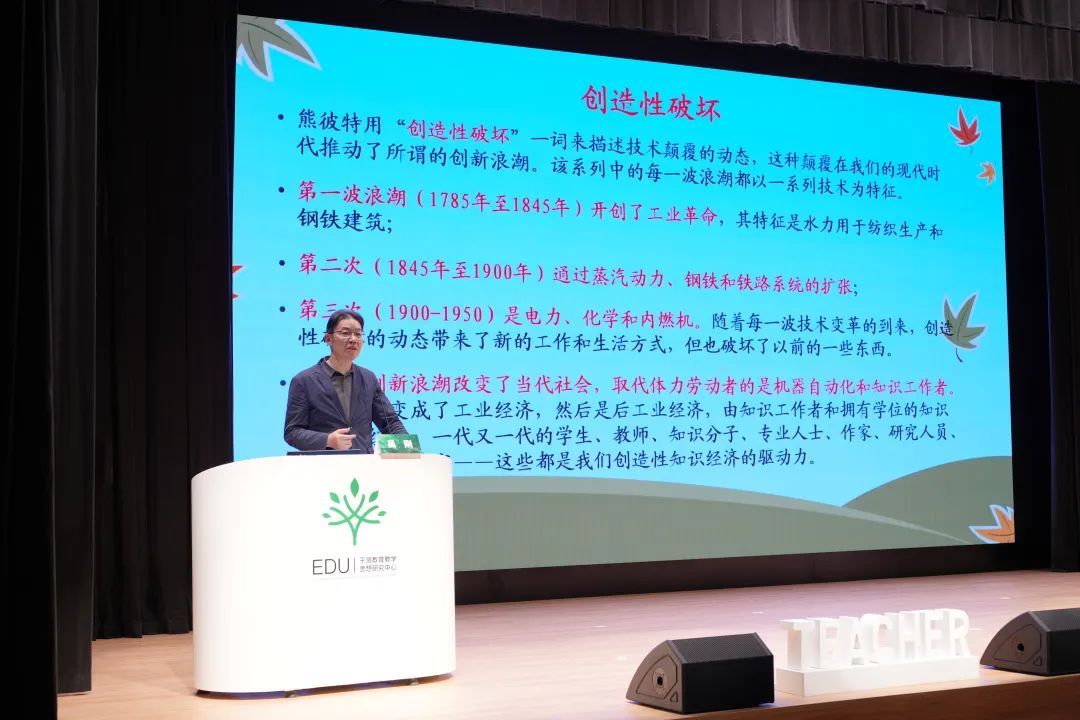

在华东师范大学教育高等研究院副院长、教授吴刚看来,伴随着生成式AI的崛起,创生主义教育的时代已经来临,他推荐了《民主主义与教育:教育哲学导论》《教育过程》《人是如何学习的:大脑、思想、经验和学校》3本书,“今天,教育不再强调标准能力,而是放大非结构化思维,包括提问艺术、类比能力等,构建面向未来的系统体系;教育关注人类经验的不可转移性,强调方向把握、情感判断、价值权衡,这些仍然难以被复制,教育必须从复制正确答案转向训练应对不可预测的问题。教育重构价值不是培养信息力,而是判断力和想象力。人类必须重建自己的价值来源,能够提出新问题、激发愿景、作出选择并承担后果。”

上海师范大学现代校长研修中心副教授吴国平分享了他所著的《站住讲台的力量》一书中的教育故事,从戏剧家焦菊隐、现代漫画事业先驱丰子恺、园林艺术家陈从周等大家与儿时老师的故事中告诉广大教师,“童年的秘密就是不断降低人的动物性,不断寻找并增进理性与社会性——找到‘精神胚胎’,使其获得自由的过程。教育家精神便是在寻找并培育这样的精神胚胎过程中所表现出来的品质。阅读是帮助教师积淀文化底蕴、锻造教育家精神品质、站住讲台不可或缺的力量。”

同济大学附属新江湾城实验学校副校长黄音分享了她与人民教育家于漪合著的《穿行在基础教育的森林里》一书的心路历程以及感悟,“作为于漪的孙女,在我眼里,于漪就是个平凡朴素的老太太。他们这代人经历了中国由积贫积弱走向繁荣强盛的历史过程,他们自身的经历使得他们深信,个人的命运与国家民族的命运息息相关;反过来,国家和民族的强大,也与每一个国民自身的素质密不可分。这种深切的认识,使得于漪不同一般的教育工作者就事论事谈教育,而能从国家长远发展的历史眼光和人民素质的高度来看待教育。”

在圆桌论坛环节,于漪教育教学思想研究部副部长兰保民与乌鲁木齐南路幼儿园园长龚敏,上外云间小学、上外云间小学东校校长曹伟珍,建平实验中学校长魏澜,杨浦高级中学副校长王伟一起,直面教育家精神实践转化中的具体难题,从认知偏差、群体认同断层、成长动能不足、对话深度缺失四个方面深入剖析,提出崇高性与实践性相融的破题路径,强调每位教师都能在课堂中践行教育家精神。

在书房故事环节,四位青年教师代表讲述了自己对教育家精神的深入理解和实践应用,以案例形式阐明如何化教育家精神为具体的育人智慧,展现出阅读赋能专业成长的生动图景。

活动现场,上海市教育发展基金会副秘书长薛飞向教师代表赠书,以书为礼传递思想力量。

“于漪读书会”是上海市教师教育学院、上海市教育发展基金会共同发起和举办的教师读书活动,计划每月一期,以读书活动为载体,构建服务教师专业成长的学习共同体。通过举办高品质读书活动,带领广大教师以阅读触摸教育家精神,以书香赋能专业成长,以实践共建精神家园。

文字:曹轶姗

图片:何思哲

编辑:曹轶姗

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________