作者:孙亦真

摄影:赵仲弈

神舟飞船往返天地,

在太空搭建起中国人的“空中家园”;

嫦娥六号载誉归来,

带着月球背面宝贵的土壤样本;

“祝融号”火星车踏上火星,

开启红色星球的探索之……

仰望苍穹,

中国航天正以非凡的实力惊艳世界。

这些突破不仅是科技创新的勋章,

更寄托着华夏儿女数千年来的“升天梦”。

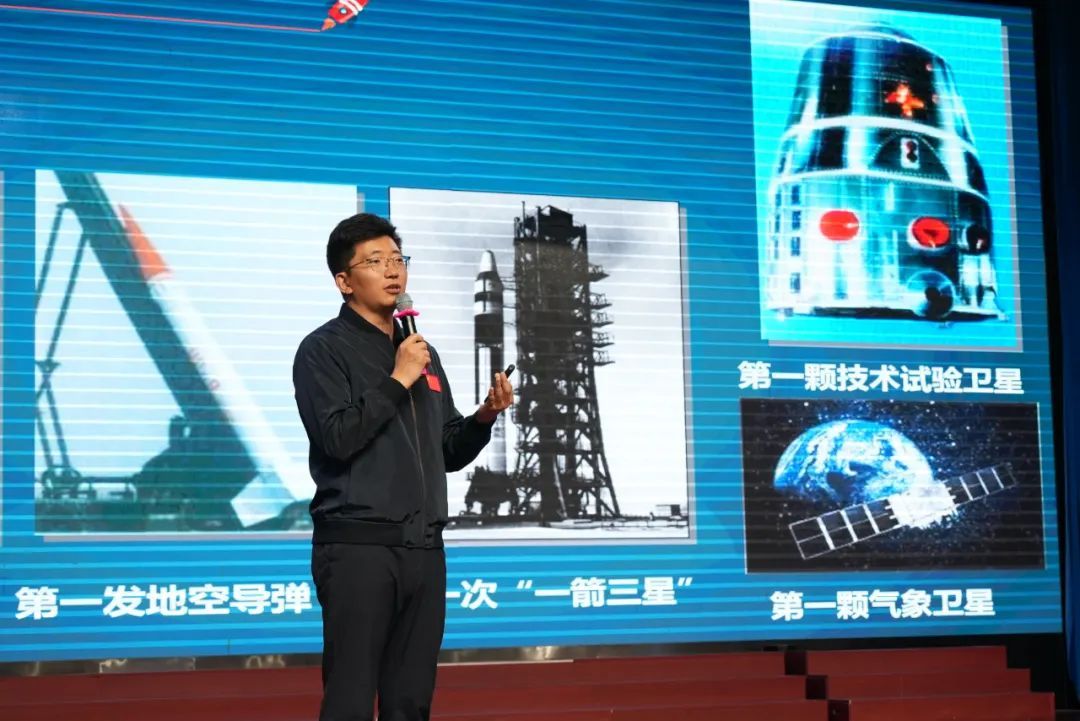

如何让新时代的航天梦持续拔节生长?当我们再回眸中国航天人30年来所走过的不平凡历程,不由得发现,一次次托举起中华民族的民族尊严与自豪的正是一种精神。4月21日下午,在第十个“中国航天日”到来之际,由中国宇航学会,市科协、市教委主办的2025年中国航天大会“大手拉小手科普报告汇”暨大师课堂——航天专家进校园活动走进上海市青浦高级中学。

人类对美好未来的向往”

“航天从来都不仅仅是人类对美好未来的向往。”在孙大强看来,航天领域的每一次成功都是国家竞争力的重要体现。1957年,苏联发射第一颗人造卫星“斯普特尼克一号”,金属球体在太空中发出的单调无线电信号,本质上又是一枚射向西方阵营的“政治炮弹”;顶尖物理学家奥本海默为首的“曼哈顿工程”使原子弹由假想成为现实,也造就了悬在人类头顶的“达摩克利斯之剑”;历时约11年,耗资255亿美元的“阿波罗计划”一共完成了6次成功的载人登月,阿姆斯特朗更是以“这是个人的一小步,却是人类的一大步”的经典言辞,永载史册。当我们凝视星空时,看到的不仅是宇宙奥秘,更是投射在苍穹之上的人类权力图谱——谁能将更多金属送入轨道,谁就掌握了定义人类文明未来的话语权。

“落后就要挨打”,这是中华民族曾经遭受过的苦难记忆。1840年,鸦片战争打响,英军对定海县沿海炮台发起攻击,历时仅用九分钟,便将清守军所有炮台和师船摧毁得七零八落。500年前的我们,放弃了海洋,以至于我们挨打了100多年。“一次次血淋淋的事实告诉我们,当你技不如人的时候,你将面临的是极其惨烈的后果。”孙大强表示。

新中国成立后,中国的上空战云密布,多次承受着挨原子弹的风险。英国学者弗里德曼曾指出:“自从广岛和长崎被炸毁以来,没有任何国家比中国更接近于遭受核袭击。”尽管毛泽东主席凭借过人的政治智慧,让新中国顺利挺过了三次核威胁,但国内也意识到,中国必须拥有自己的核武器。1963年深秋,北京人民大会堂的灯光彻夜未熄。陈毅元帅摘下眼镜,重重拍向铺满图纸的会议桌:“就是当了裤子,也要把原子弹搞出来!”而彼时,千里之外的青海金银滩,一群科学家正裹着羊皮袄,在零下40度的寒风中计算着爆轰参数。

1964年10月16日下午3点,随着新疆罗布泊的一声巨响,中国第一颗原子弹爆炸成功,冉冉升起的蘑菇云象征着中国终于研制出了属于自己的核武器。这一刻,蕴含着穿越十九年的历史回响——从《马关条约》到东京审判,中华民族用核爆完成了最震撼的世纪回应。

一块决定命运的石头,开启了一个时代。“任何精神、任何文化,抛开时间线都是苍白无力的。”孙大强表示,百年未有之大变局下,载人航天精神也被时代赋予了更多意义。

“我们决定在这十年间登上月球并实现更多梦想,并非它们轻而易举,而正是因为它们困难重重。”孙大强引用美国前总统肯尼迪演讲中的一句话,激励在座的莘莘学子不断突破“不可能”,为未来登陆属于自己的星辰大海积蓄燃料。

精神无形,却能激发出无穷的力量。张爱萍将军曾深有感触地说,“原子弹不是武器,它是一种精神,是中华民族自强不息的精神”。回溯历史,满天星斗寄寓着中国人几千年不绝的向往和追求,时至今日,早已一路繁花似锦。

“一个民族有一群仰望星空的人,他们才有希望。”孙大强以黑格尔的名言结束了这场发人深省的讲座,将“仰望星空”的梦想注入青少年灵魂。几代航天人用热血与智慧书写的星辰大海之梦,也将在下一代人的奋斗和突破中得以焕发新生。