今年初,DeepSeek火爆出圈,人工智能的热度再上新高。

近日,有教师发现,有学生的作文疑似由AI生成。看着作文本上华丽的辞藻,语文老师们开始担心,AI代写作文的蔚然成风,会让语文教育失去意义。

不少教师在这场与AI争夺学生的“战役”中疲惫不堪,也有教师开始思考,如何引导学生正确使用AI,让人工智能真正为教育赋能。

“AI作文”全判0分?

日前,湖南一所初中的语文老师肖雨批改语文作文时,留意到,“老槐树”这个喻体和相似的句子,不约而同地出现在几名学生的作文中,这让她不得不怀疑起多位学生使用AI来写作文。

此前,肖雨在课堂上和学生们强调过,可以用AI协助写作文,“但现在看来,孩子们分不清‘协助’和‘照抄’的区别。”

受到该困扰的语文教师还不少。

一名IP地址为北京的小学教师在网络上发帖,2024年开始,她发现很多作文存在严重套作的情况。此外,一些文段出现了不合理的错别字逻辑,比如“措手不及”写成“猎手不及”。“正常错别字的逻辑是,知道措手不及这个词,但是不知道是哪个‘措’;写成‘猎’字,更像是不知道这个词,抄的过程中认错了。”

一位上海的初中语文老师感叹,AI工具用好了对语文学习肯定是有好处的,但是用不好,效果适得其反,特别是对于不够自律的学生。

采访中,老师纷纷表示,此前,学生上网抄作文很容易被证实,因为可以在互联网上找到原文,一般情况下,老师会建议他们尝试自己进行写作练习。而如今,AI的出现,让老师担心自己的信任被辜负。

类似现象还出现在高校中,一些大学生对AI工具产生了依赖,不当使用正呈上升趋势。

动动手指,在聊天框里输入指令,就可以迅速获得一篇像模像样的结课论文。AI工具的兴起,已然成为了大学生完成报告、论文的“神器”。

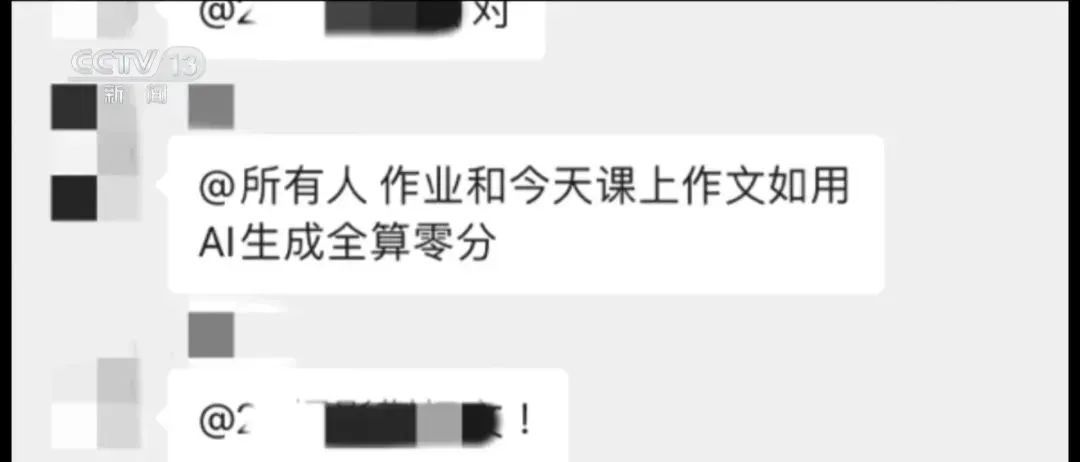

某高校大一年级英语作业群里的一份通告,老师将利用AI工具直接生成的作文全部判了零分。

来源:央视新闻

第三方机构对三千多名高校师生进行调查,结果显示,近六成高校师生每天或者每周多次使用生成式AI,大学生在使用生成式AI时,有近三成主要用于完成论文或作业。

用AI工具来培养学生的批判性思维

“如果我让学生写一篇关于苏东坡的作文,学生在AI中输入指令后,交给我一篇几千字的文章,那我肯定判0分。”亚马逊上海人工智能研究院院长、资深首席科学家张峥告诉第一教育。

但是,他又说道:“我并不是禁止学生使用AI工具来写作文,比起结果,我更看重的是学生的思考过程,以及如何把问题进行拆解。”

张峥建议,可以引导学生利用AI工具了解苏东坡的生平、作品风格等信息,随后自己总结列出大纲,最终呈现出一篇完整的文章,“在这过程中,学生经历了问题的拆解、分析、思考与检索,培养了他们与AI对话的能力。如果学生能做到这样,不论最后作文写得如何,已经得到80分了。”

另外,他提到,学生写完作文后,可以和同学去相互修改,改完后再让大模型改一遍,“他们可以比较,自己修改的版本和大模型修改的在语言表达和文章艺术性上的不同,这也是一个学习的过程,能够培养孩子的批判性思维。”

对此,上海市普陀区一所初中的语文老师也深有感触,她告诉小编:“在写作方面,AI可以帮助学生生成草稿或者提供修改建议,但在教学过程中,我发现有些学生会过度依赖AI工具,导致自己不动脑筋。这时候,教师需要设计一些策略,比如设定AI使用限制,或者与传统写作方法相结合,确保学生自己先思考,再使用AI工具进行优化。”

她表示,教师要让学生知道AI给出的答案不一定全对,需要经过自己判断,“比如设计一些有‘陷阱’的问题,让学生发现AI的错误,从而学会质疑和验证,培养学生的自主学习和批判性思维能力。未来,我们要让AI成为学生的有效学习工具,而不是写作文的‘枪手’。”

在广东佛山一所社区学校,教师张娟开设了一门公益AI应用文写作课。今年2月底开课以来,如今已经有了20多名学生,最小的孩子读小学三年级,最大的学生正读初一。

张娟开办这堂课的初衷是在AI时代引导孩子们得当地使用智能助手,每堂课前,张娟都会给学生们发一张问题记录表,引导孩子们感受和思考自己最真实的情绪与想法,再据此使用AI进行润色完善,启发学生用更多不一样的视角观察、思考世界,进行自我表达。

图片来源:少年大不同

科技的飞速发展,对文科教育究竟是否会产生冲击?

张峥表示,人工智能对语文学科的冲击不会那么大。

他举了一个例子。如果通过描述某个古代人物的特征,猜出答案,其实没有太大的意义,而是应该通过与AI对话,了解人物的时代背景、朝代的变迁、相关历史事件等,“随后,再用AI把这些内容制作成一个小动画,思考过程就变得更加立体、丰富了。学生在获取知识的同时,既掌握了AI工具的正确使用,同时也养成了慢思考的习惯,真正实现学习方式的重构。”

图片由AI生成

高校纷纷推出AI使用规范

不久前出台的《教育强国建设规划纲要(2024—2035)》也专门提出,要制定完善师生数字素养标准,深化人工智能助推教师队伍建设。

为了让学生真正用好AI,近2年,不少高校都把人工智能作为通识必修课,推动师生AI素养的提升。

近期,复旦大学、北京邮电大学、中国传媒大学等高校纷纷出台AI工具使用规范。

复旦大学允许学生使用AI的范围包括文献检索、代码调试和统计分析等辅助性工作,但要求经过学生的审核和指导教师的同意,确保AI生成内容的真实性和可靠性;如果出现严重违规者,论文成绩将被认定不合格,影响学生取得学位。

天津科技大学去年发布了《关于2024年本科生毕业设计(论文)查重和AIGC检测的通知》,要求对所有本科生的毕业论文进行智能生成内容检测,学生论文中智能生成内容比例原则上不超过40%。

文字:王佳依

参考内容来源:央视新闻、人民日报、少年大不同

编辑:曹轶姗

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________