4月20日,第五个国际中文日如期而至,今年的主题是“中文:穿越时空的礼物”。

当岁月的长河奔涌而过,为何一种语言能穿越千年依旧鲜活?它又为何被唤作“礼物”?或许我们可以先从古老的龟甲上找寻答案。

时光倒回约公元前14世纪,甲骨文作为中国已知最早的成熟文字系统登上历史舞台。圆中一点是日,一道弯钩是月。“形声相益”的造字法成为汉字绵延几千年的基因密码。

从甲骨文、金文到大篆、小篆,再到隶书、楷书,中文一路走来,始终维持着相对稳定的体系。这种延续性,使得今天的我们依然能从“关关雎鸠,在河之洲”中读懂两千年前的爱情。

汉字的演变历程生动映照了中华文明的发展轨迹,它书写下孔子的哲思,记录着唐诗宋词的风韵,也镌刻下中华文明的苦难和辉煌。凭借汉字,我们可以穿越时空与古人对话,了解古代社会的生产生活、思想观念。从古至今,一脉相承,形成文明持续对话的罕见范例。

汉字不仅书写华夏文明,更是文明交流的使者。盛唐时期,长安的“留学生”通过中文学习天文、医学与律法;丝绸之路上,刻着汉字的木简与波斯银币同载于驼背;日本遣唐使留下的“山川异域,风月同天”,至今仍在见证汉字超越疆域的力量。

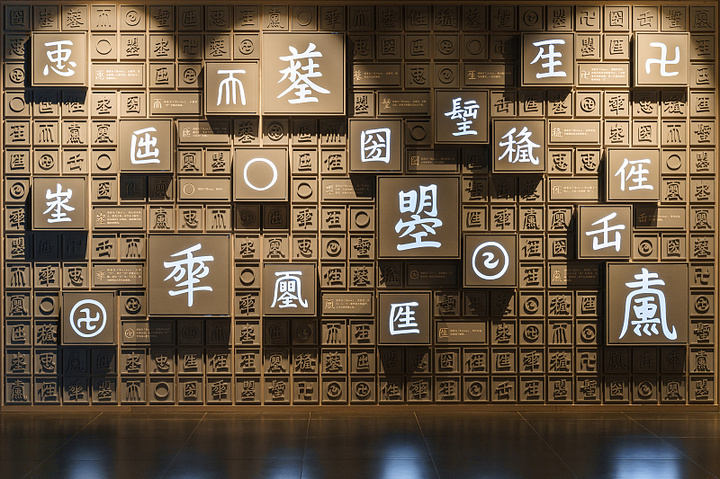

图片来源:视觉中国 在当代,“中文热”推动着海外汉学与“一带一路”文明互鉴的发展,国际中文学习者和使用者累计已超过2亿人。通过学习中文,外国朋友得以在“美美与共”的文明对话中,既读懂《兰亭集序》的笔锋流转,也理解“绿水青山”背后的可持续发展智慧。

当然,中文的魅力远不止于形态之美。当外语惯用“过去式”“完成时”切割时空时,中文只说“昨日晴”“今朝雨”。没有时态羁绊的表达里,藏着中国“逝者如斯”的处世观。

作为全人类共享的财富,中文也蕴含着中国贡献给世界的深厚处世智慧。这种智慧源于中华文明对和谐共生的千年求索,流淌在“和”字的精妙构造中。

“和”字,左禾右口。农人最懂,唯有风调雨顺,才能边吃饭边唠家常。从“和而不同”的古老智慧到“一带一路”的现代实践,随着“和”字所承载的古老智慧不断被赋予新的时代意义,中文这份“穿越时空的礼物”正以前所未有的活力,向世界展示其独特魅力。

有人说,人工智能时代,语言终会归一。但中文穿越时空而来,从来不是为了取代谁,而是要告诉世界:在文明长卷上,每个字符都能找到位置,每个民族都应保有述说故事的方式。这或许才是仓颉造字时,本想留给后世的真意。

以国际中文日为契机,期待有更多人走进中文的世界,感受历史厚重,拥抱未来希望,共同签收这份“穿越时空的礼物”。

(冯晓丹)