最早开始为台风命名的是一些欧洲国家,这可以追溯到19世纪初,不过当时的命名比较随意。为了便于交流,世界气象组织台风委员会提出西北太平洋和南海热带气旋命名方案,决定由这一带易受台风影响的14个国家和地区各提供10个名字,经批准后循环使用,一共是140个。也就是说,台风的名字是在它们形成之前就定下来了,并不是临时取的。

台风的命名也是有规矩的。具体而言,每个名字不超过9个字母;容易发音;在各成员语言中没有不好的意义;不会给各成员带来任何困难;不是商业机构的名字;选取的名字必须得到全体成员的认可。在台风委员会各成员上报备选名字且被全体成员通过后,才能成为官方认证的台风名字。至于台风的中文译名,需经过中国气象局、澳门地球物理气象局、香港天文台和台湾地区气象部门共同协商来确定。根据规定,一个热带气旋在其整个生命过程中无论加强或减弱,始终保持名字不变。

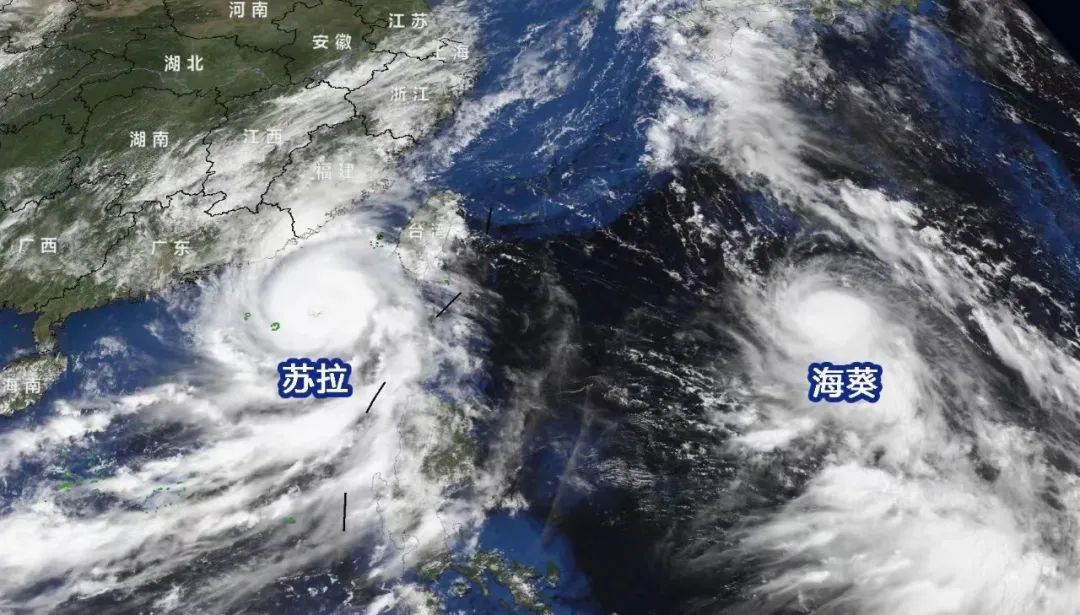

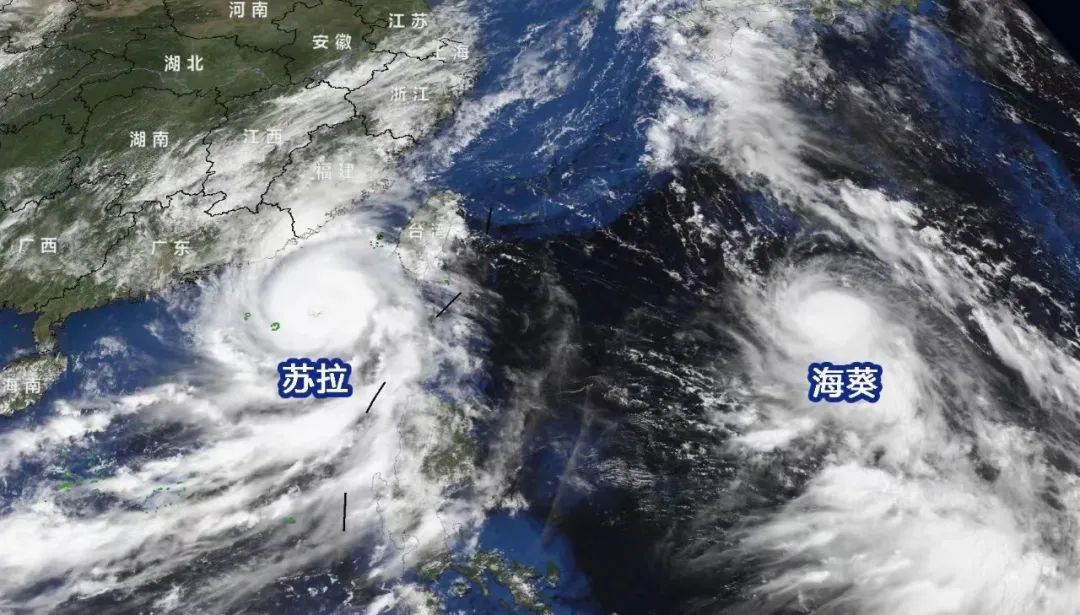

想不到吧,台风贝碧嘉的名字来源于中国澳门,其实是澳门的一款牛奶布丁。而台风普拉桑的名字来源于马来西亚,是一种在东南亚广受欢迎的甜美多汁的热带水果——野红毛丹。

在一些情况下,台风是会被除名的。当某个台风造成特别重大灾害和人员伤亡时,遭遇损失的成员国(地区)可以向台风委员会提请撤换,这个名称将会永久除名并停止使用 ,由起名国家或地区另选新名字代替。例如,本次“普拉桑”就是替换因18年为我国多地造成巨大破坏及损失被除名的台风“温比亚”而来。

2023年的台风“海葵”对中国多地造成严重灾情,直接经济损失166.6亿元,本体及其残涡共导致中国至少15人死亡。鉴于其严重的灾害影响,在2024年亚太经社理事会/世界气象组织台风委员会第56届会议上,决议正式通过了台风“海葵”的除名。2002 年的台风“露莎”,在日本、韩国、朝鲜造成了 42 亿美元的经济损失,238 人死亡,因此被要求除名。2006年的“”桑美”,在马里亚纳群岛、中国东南沿海及台湾省共造成458人死亡,经济损失高达25亿美元,其替补名为“山神”。2009年的“莫拉克”,在台、闽、浙、赣等地造成600多人遇难,8000余人被困,经济损失惨重,被除名后由“艾莎尼”替代。这些被除名的台风,每一个名字背后都承载着一段沉重的历史,提醒着人们自然灾害的无情与防范的重要性。另外,台风委员会成员也可以因为其他原因申请删除某个台风名字,例如,2002年除名的“翰文”,该名字还没有被使用,但由于其发音可能引起宗教情绪上的误解,遭到一些国家的反对而被除名。2004年除名的台风“画眉”,生成在1.5°N附近的低纬度地区,是有记录以来西太平洋最接近赤道形成的台风,也是有气象记录以来全球第二最接近赤道形成的台风。由于它改写了气象教科书台风生成条件的描述,即近赤道附近海域从不发生台风的认知,而被除名,以示其特殊性。这就有些类似球队“退役”功勋球员的号码。2015年除名的“清松”,由于发音与海啸的英文“tsunami”发音相似而除名。2023年除名的“马勒卡”是由于发音在希腊语中存在误解或不雅的意思,由英国提出除名等等。气象专家提醒:未来三天江淮东部、江南华南等地降雨较强有暴雨灾害风险注意防范城乡积涝及次生灾害受较强冷空气影响中东部地区大风降温华北、东北部分地区有中到大雨注意防范局地山洪、地质灾害。