将“书香上海”设为置顶星标

让书香与您常伴

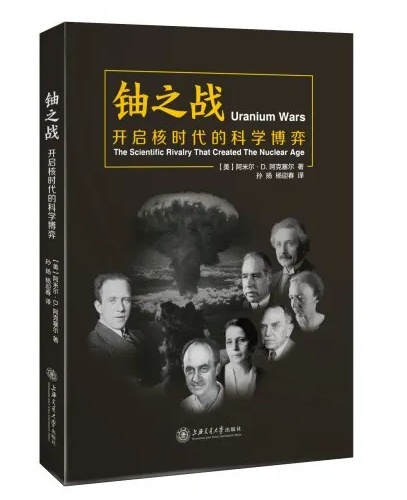

《铀之战——开启核时代的科学博弈》

[美]阿米尔·D·阿克塞尔 著

孙扬 杨迎春译

上海交通大学出版社

本书讲述了一个与能源、经济和国家安全等密切相关的、天然存在的最重的元素“铀”的科学故事。书中追溯了一大批伟大科学家如费米、迈特纳、海森堡、哈恩、居里夫妇和女儿、玻尔等的科学探秘之路,讲述了那些为铀而战的科学家们艰苦的奋斗、面对的挑战、取得的胜利以及发生在他们之间的科学博弈。正是他们开创性的研究导致了原子核裂变和链式反应的发现,这是核能发电和核武器应用的两个基本要素。然而,科学家的成果被政治所利用,导致了广岛和长崎的原子弹爆炸,产生了其后40多年的冷战历史以及我们现在所处的核时代——一个既要面对核武器扩散和核力量扩张,又必须利用核能应对全球变暖的极具挑战的时代。

最近,克里斯托弗·诺兰执导的新片《奥本海默》宣布内地定档8月30日。据悉,影片已于7月21日在北美上映,并掀起了关于原子弹历史的热潮,这部电影改编自美国历史上“原子弹之父”奥本海默的真实传记,讲述了他参与研制原子弹的故事。

(图片来源:环球影业官方微博)

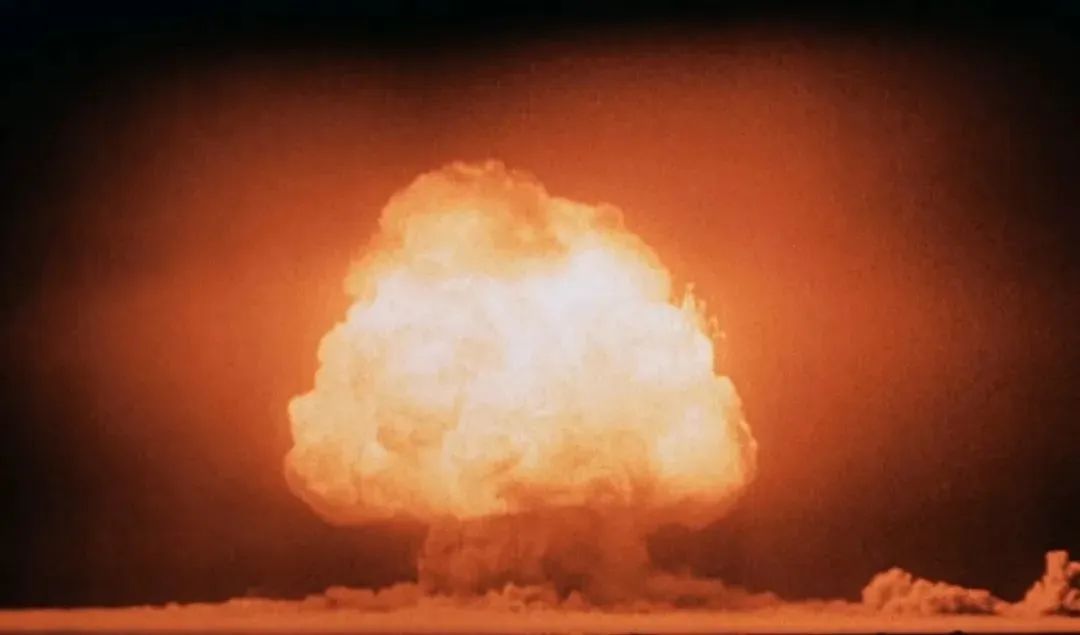

1945年7月16日,美国引爆了人类历史上第一颗原子弹。

核武器在世界上的首次爆发

(图片来源:维基百科)

试验场上升起的蘑菇烟云让奥本海默想起了印度神话《博伽梵歌》,其中神毗湿奴曾说:“现在我已经成为死神,是世界的毁灭者。”

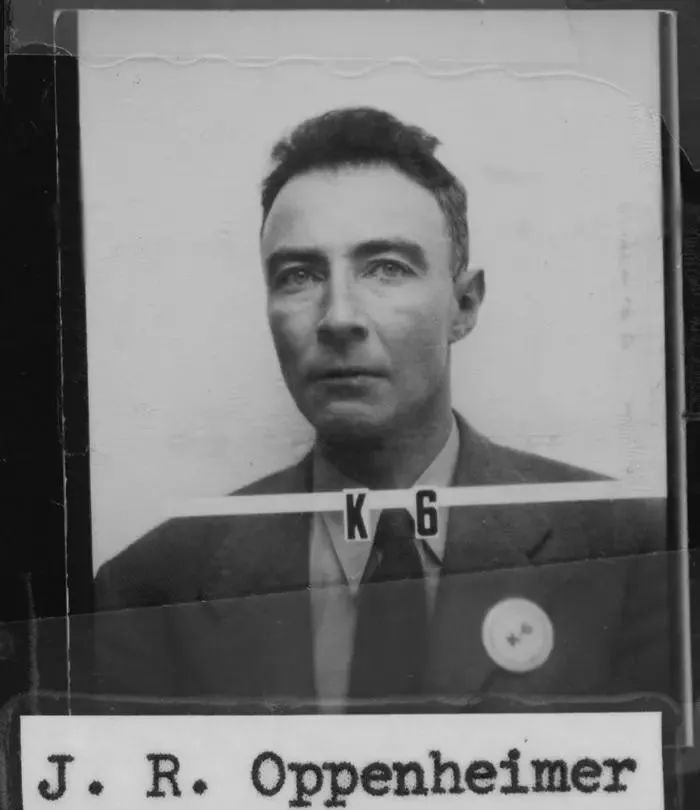

奧本海默在洛斯阿拉莫斯实验室的身份证

(图片来源:维基百科)

奥本海默领导洛斯阿拉莫斯实验室,在第二次世界大战期间参与了曼哈顿计划,研发出了用于轰炸日本广岛与长崎的首批原子弹,因此也被称作“原子弹之父”。

尽管奥本海默被称作“原子弹之父”,但是关于原子弹,我们不应该只记得奥本海默。奥本海默只是“曼哈顿计划”的实施者,是他把原子弹从一个理论变成了现实,这其中还有众多伟大科学家的贡献。

谈到原子弹的研制,这里不得不提到原子弹研制的重要材料——铀。铀元素是原子弹的核心,回顾铀的研究历史,凝结了众多优秀科学家的心血:

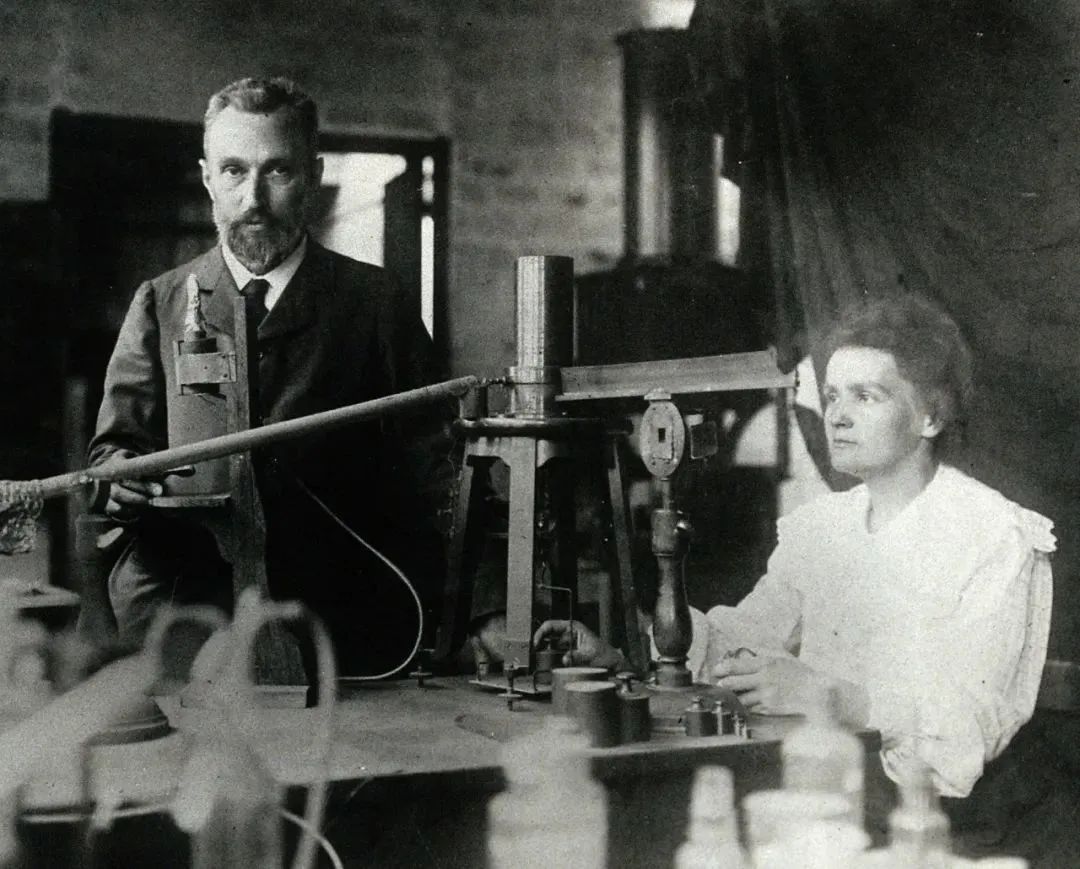

居里夫妇研究了铀的放射性,且偶然发现了比铀放射性更强的镭。

居里夫妇在实验室

(图片来源:维基百科)

她们的女儿伊蕾娜·约里奥·居里发现通过人工可诱发产生放射性物质,扭转了人们对放射性是自然界自发的认识。

伊雷娜·约里奥—居里(左一)在实验室。

(图片来源:维基百科)

莉泽·迈特纳,第一个认识到奥托·哈恩在1938年的实验发现就是原子核裂变,被美国人誉为“原子弹之母”。

1906年的迈特纳

(图片来源:维基百科)

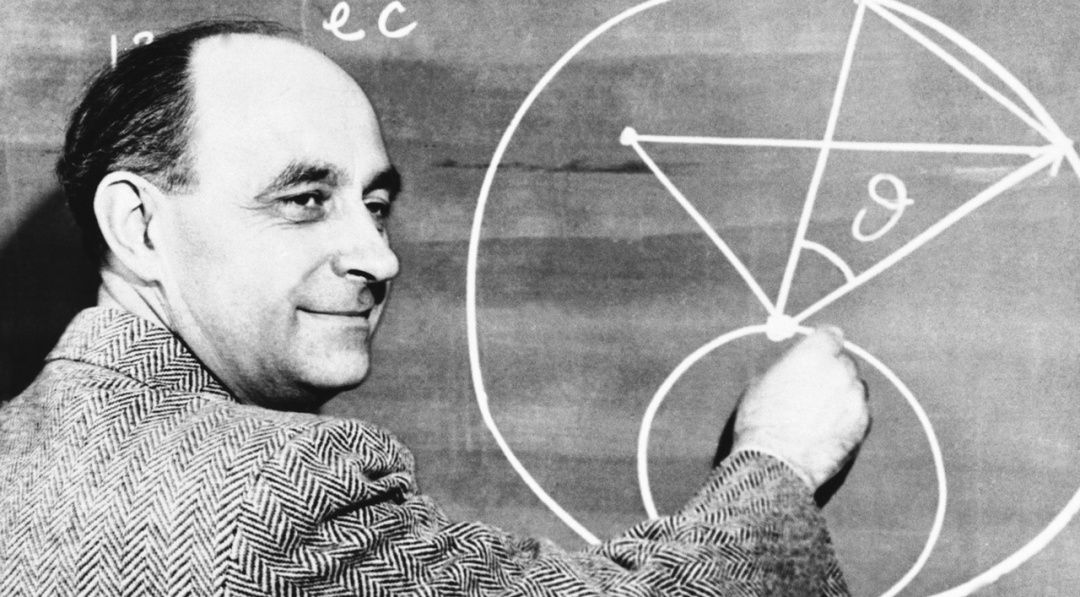

恩里科·费米,在芝加哥大学首次实现了核裂变链式反应。

恩里科·费米

(图片来源:维基百科)

……

以上这些科学家的故事在《铀之战——开启核时代的科学博弈》一书中都有记载,正是这样一群发现铀、痴迷铀、探究铀、诠释铀的科学家才让原子核裂变和链式反应得以发现,进而成为核武器应用的基石。

Characters

本书人物

原子弹的历史,当然不仅仅是一个人的故事,而是几代科学家为探索自然所作出的牺牲和贡献的缩影。

随着《奥本海默》的上映,《铀之战——开启核时代的科学博弈》中提到的科学家更应该被铭记,他们以科学家不畏艰险、孜孜以求的血与泪历程、拼与搏精神,演绎了铀之历史的五彩斑斓!

资料:上海交通大学出版社

编辑:李初臻妮