同仁科普专家说

TONG REN DOCTORS

同

仁

专

家

“冰冻三尺非一日之寒”,肿瘤的发生发展也是如此。

很多消化道肿瘤在早期阶段无任何症状或者不典型,而一旦表现出症状,往往已经到了中晚期。

2023年3月29日,“大虹桥·同仁荟”健康直播,内窥镜专家彭海霞主任,就“为什么我劝你体检常规做无痛胃肠镜”的话题,带您了解定期的胃肠镜筛查,也就是体检做胃肠镜的意义有多重要。

最佳的筛查及治疗时间是病变刚刚出现的初期,这段“窗口期”时间只有1~2年,却是能根治癌症的“黄金期”。

(一)生活中高发的那些胃肠道疾病

近年来,由于生活压力、 饮食习惯以及外界环境等发生较大改变,致使胃肠道疾病发生率在全球范围内出现大幅度进行性上升趋势。

常见的胃肠道疾病有:

·胃炎,

·胃食管反流,

·消化性溃疡,

·炎症性肠病,

·功能性胃肠病等等;

同时,胃癌和结直肠癌的发病率也是高居不下。根据2022年我国年报:在全部恶性肿瘤中,胃癌第3位,结直肠癌第2位。2018年世界统计数据:在全部恶性肿瘤中,胃癌第5位,结直肠癌第3位。

各类胃肠道疾病可对患者日常生活与工作造成较大影响,当发生癌变,甚至会危及生命安全,大量的研究表明,早期准确诊断和有效治疗是改善预估关键所在。怎样能做到早期诊断和早期治疗呢?我们要谈到体检这码事了。

(二)体检胃肠镜的必要性、意义

很多消化道肿瘤在早期阶段无任何症状或者症状不典型,就是说,我们没有胃肠道的不舒服,或者没有大便异常并不能代表我们没有胃肠道疾病,甚至胃肠道早期肿瘤或者癌前病变,只有通过内镜检查才能明确有无。而一旦表现出症状,往往已经到了中晚期。所以,定期的胃肠镜筛查,也就是体检做胃肠镜具有重要意义。

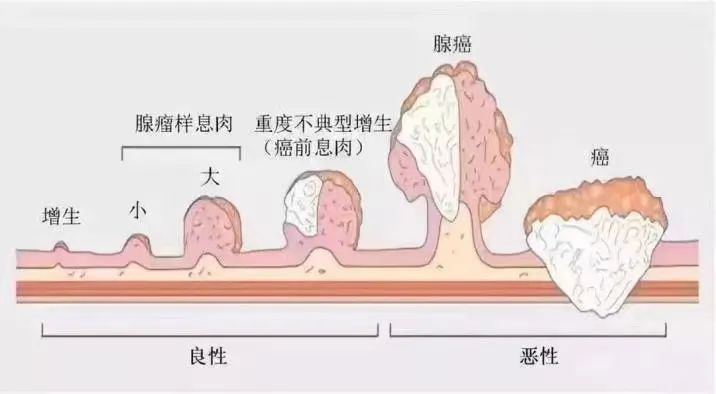

“冰冻三尺非一日之寒”,肿瘤的发生发展也是如此,其最佳的筛查及治疗时间是病变刚刚出现的初期,这段“窗口期”时间只有1~2年,却是能根治癌症的“黄金期”。

消化道肿瘤是目前为数不多的、完全可以通过定期筛查来实现早诊、早治的恶性肿瘤,早期发现消化道早癌还可以通过内镜下切术这种微微创技术,达到治愈的目的,术后也不需要放化疗等补充治疗,但仅仅限于非常早期恶性肿瘤,或者说是早早期的患者。几乎95%以上的消化道早癌都可以被治愈。

我国的共识和指南建议:

早期胃癌筛查人群:

我国胃癌筛查目标人群的定义为年龄≥40岁,且符合下列任一条者:

①胃癌高发地区人群;

②Hp感染者;

③既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病;

④胃癌患者一级亲属;

⑤存在胃癌其他风险因素(如摄入高盐、腌制饮食、吸烟、重度饮酒等)。

早期结直肠癌筛查人群:

①50~75 岁人群,无论是否存在报警症状。

②有症状特别是有结直肠肿瘤报警症状(便血、黏液血便、排便习惯改变、不明原因贫血、体重下降)的个体,不作年龄限制。

虽然说,胃和结肠肿瘤的筛查方式有很多种,比如说:大便OB,肛指检查,部分有意义的基因检查,甚至于特异性肿瘤标记等,但“金标准”是内窥镜,也就是胃镜和结肠镜检查。

(三)胃肠镜的原理、由来,同仁医院内镜科的光辉历史

自1869德国医生Kussmaul制成硬式胃镜以来,胃镜经历了由硬式至可曲、由纤维至电子的发展历程。

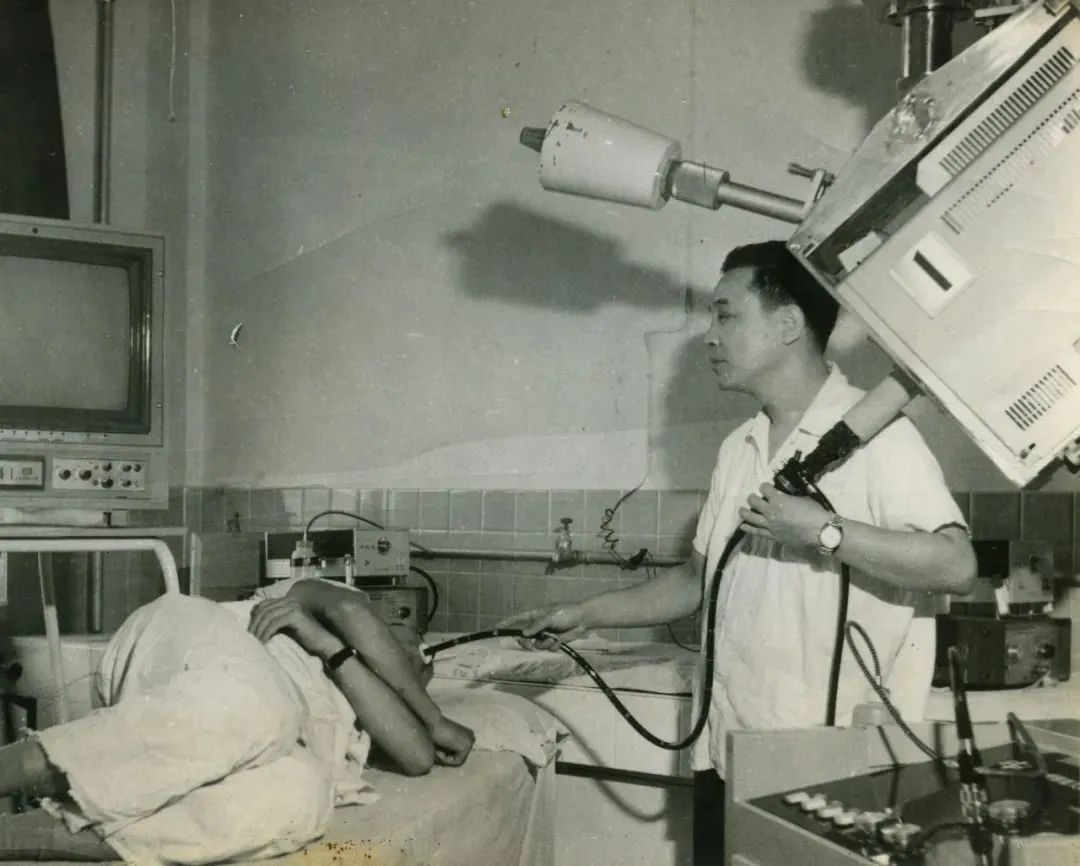

继1957年美国医生Hirchowz首先使用纤维胃镜之后,日本学者相继进行了大量的研究和实践,说起我国的胃镜发源不得不提到我院的郭孝达前辈,1973年他是我院肿瘤科及内窥镜室的主任,与上海医用光学仪器厂等单位合作,拆卸了进口GFBY胃镜,研究成功我国第一台纤维胃镜,使病人接受度大大提高1977年,郭主任又和上海广播器材厂、上海第二光学仪器厂合作,历时2年,成功研制了我国第一台电视彩色胃镜,可以放大20倍,有助于微小胃癌的发现。

1978年郭主任获得了国家科技重大成果将。非常令人敬佩。目前,临床上用的是电子内镜,软镜上微型真空摄像管,进入胃肠腔后,可清晰摄录腔内图像,通过电缆传递至图像处理中心,最后显示在电视荧屏上,无需窥察,可供多人同时观看,图像清晰细致。同时可以做放大,染色,等更加细致的观察来鉴别癌与非癌,还可以通过胃镜直接做做病灶的切除,而不破坏胃的生理结构。

(四)无痛胃肠镜的优势

优势:舒适,安全,高效

胃肠镜检查过程中会存在一定不适感,较多患者虽然克服了心理的恐惧感,但是在检查过程中出现疼痛不适等症状时,仍会出现紧张、恐惧情绪,极易叫停检查,导致拒绝检查情况发生,严重影响了胃肠镜检查的依从性,同时也降低了胃肠镜检查的有效性和准确性,不利于胃肠镜检查的广泛开展。为此,需采用麻醉技术来减轻患者胃肠镜检查的痛苦,进而提高胃肠镜检查依从性,保证检查效果的准确性。

此外,特殊群体(老年人、儿童等)对于胃肠镜检查的耐受性进一步降低,检查中容易出现不配合等情况,可导致穿孔出血、心血管意外等风险,更需要麻醉技术的帮助,进而提高患者检查过程的配合度,减少检查过程中不必要的损伤。

目前,无痛胃肠镜检查主要采用静脉麻醉方式,达到无痛的目的。患者静脉麻醉后,意识丧失,疼痛等感觉也同时丧失,肌肉相对松弛,医师置入胃镜及肠镜的难度降低,操作阻力减少,操作较为顺利。

同时,无痛胃肠镜检查中,患者无明显的感受,因而应激反应显著降低。麻醉师会根据患者的年龄、体重、基础疾病等情况,制定静脉麻醉方案,然后通过静脉输注方式输注舒芬太尼、依托米酯、丙泊酚等麻醉药物,只需要几分钟患者意识就可完全丧失,此时医生就可以顺利的进行胃肠镜操作。由于无须过度担忧患者的感受,医师也可以更好的操作胃肠镜,仔细观察是否存在病变情况,及时作出处理。

(五)无痛胃肠镜安全吗?

很多人对无痛胃肠镜检查的全身麻醉存在误解,认为麻醉药物会残留在体内,损伤大脑、影响记忆力或影响其他器官,甚至有醒不过来的担忧。

事实上,这些都是误解和过度担心,从4个方面解释:

①目前临床使用的麻醉药物,经过长时间的临床运用,不断优化的结果,不良反应风险很低,具有低毒高效的优势,麻醉安全性应该是没有问题。

②目前用于无痛胃肠镜通过多种药物的复合配比,有镇痛,有镇静,有催眠的,扬长避短,有效降低麻醉药用量,减少麻醉药对机体的影响。

③术前麻醉医生根据患者的年龄、体重、基础疾病等情况,制定静脉麻醉方案,个体化用药,过程是在麻醉师严密监测下完成的,麻醉过程中,麻醉师密切观察患者的意识状态,同时监护仪测患者的生命体征变化(血压,心率,呼吸及血氧饱和度),保证患者的麻醉效果和安全。

④所用药物皆为短效药,在内镜医师操作过程中间歇性加药,操作结束,麻醉师会停止输注麻醉药物,而体内剩余的麻醉药物也会在短时问内失活,不再发挥镇痛和中枢抑制等作用,患者将会苏醒过来。此外,麻醉药物在人体内可通过肝脏、肾脏等器官进行代谢和排泄,不会残留、蓄积在体内,对大脑及其他器官几乎无明显影响,更加不会发生蓄积中毒问题;也没有引起记忆减退的临床报道。

(六)胃肠联做的优势

①提高效率,节约医疗资源:对于符合胃镜和结肠镜都有检查要求的人群,分开检查:二次来医院,二次术前检查,二次操作,二次麻醉,二次排队等候,二次心理准备心理建设等等,胃肠联做把上面的内容全部合二为一,是不是确实提高了效率,节约医疗资源。

②对于特殊患者,比如:胃肠动力障碍患者,未被发现的不完全肠梗阻的患者更加安全。结肠镜前需要服用2000ml左右的清肠药,如果患者存在胃肠动力障碍和不完全消化道梗阻,这些在胃肠镜检查前并未有所表现,或者说未被发现,患者胃内可能有液体潴留,在结肠镜操作是由于结肠充气牵拉可能会导致胃内潴留液体的反流,以致误吸。而胃肠联做,先做胃镜检查,既可以明确胃内病变,又可以吸干净胃内潴留液体,避免发生反流和误吸,保证患者的安全。

(七)无痛胃肠镜联做的注意事项

检查前:

①胃肠道准备:胃镜检查前:禁食8小时,禁饮2小时;

结肠镜检查前:加肠道准备,按要求服用清肠药。

肠镜检查前:肠镜检查前 3 天内宜低纤维、少渣饮食(西瓜、火龙果、猕猴桃等带籽水果),最好术前1-2天选择流质或半流质饮食(如面条、稀饭、鸡蛋羹等)。

②特殊人群:

·正在接受抗凝药物:如阿司匹林、氯吡格雷、华法林等治疗的患者:需要停药 5-7 天后,才能做胃肠镜检查。如特殊情况不能停用抗凝药物,需经心血管科医师、内镜医师共同评估风险。

·高血压病患者:需提前告知医护高血压病的病史,根据情况停用降压药,由于麻醉过程可使患者血压、心率降低,所以无痛胃肠镜当天无特殊情况下应停止使用降血压药物。

·糖尿病患者:由于胃肠镜检查前 1 天有饮食限制,使用降糖药的糖尿病患者,应根据饮食情况调整降糖药的使用剂量;并提前告知医护人员糖尿病病史;检查结束恢复进食后,再使用降糖药。

·便秘人群:做肠镜检查前提前 3 天服用通便药,加强清肠效果。

·经期女性:禁止进行肠镜检查,一般在月经干净 3 天以上才可以再行检查。

此外,有药物过敏史,尤其是麻醉药物过敏史的患者,一定要提前告知医护人员。

检查后:

①胃肠镜检查同时进行内镜下治疗患者,比如结肠息肉切除,根据病灶的大小和多少及切除方式,给予6小时或24小时禁食;部分患者,术后需住院观察,卧床休息 24小时,避免大幅度活动,观察有无腹痛、便血等并发症的表现。

②使用抗凝药及抗血小板药物者,术后24-48小时无异常,可以恢复用药,有异常,必须权衡出血和血栓栓塞的风险,充分评估,进行药物调整。

③关注术后病理报告,有无进一步治疗的需求;需要随访的要及时复查。

直播全程,敬请惠存

同仁内镜——中国胃镜祖庭

供稿:彭海霞、姚 乐

审稿:彭海霞、戴 云

校审:戴 云