编者按:2014年5月,习总书记在上海考察时提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”。人是最具创造力、也最闪耀的元素。上海科创中心建设10周年之际,解放日报·上观新闻走访了10位科技工作者,听听他们的科创故事和感悟,以及对未来的期许。不一样的精彩,一样的勇立潮头、勇攀高峰。

王建宇简介:1959年6月出生,中国科学院院士,中国科学院上海技术物理研究所科技委主任。“嫦娥一号”探月卫星激光高度计主任设计师,“墨子号”量子卫星工程常务副总师、卫星总指挥。

65岁的王建宇自嘲忙得像卓别林“团团转”。他是刚立项的中高轨量子卫星工程总师,是上海量子科学研究中心主任,还担任了上海空间信息产业协会会长,有时忙起来甚至同时参加两个网络会议。

这些或多或少与“墨子号”——世界首颗量子科学实验卫星有关。2022年诺贝尔物理学奖公布之际,“墨子号”作为量子信息研究案例闪亮登场。

10年前,习总书记提出“要瞄准世界科技前沿领域和顶尖水平……在关键核心技术领域取得大的突破”。挑战重大科学问题,如何在“无人区”走出一条路?解放日报·上观新闻记者日前专访了王建宇。

【“其实那时候我心里也没底”】

记者:10年前,“墨子号”的研制进行到哪一步了?

王建宇:即将进入正样,正是最关键时期。当时,主要技术指标都达到了,还在解决上天的适应性问题,需要提高稳定性和可靠性。比如,单光子探测器上天后会受高能粒子的辐照等影响;再如,在地面恒温保湿环境下放置3个月后,复测时应力发生了改变。这些都需要拿出应对的解决方案。

2016年8月15日“墨子号”发射成功后,王建宇舒心地笑了。

2016年8月15日“墨子号”发射成功后,王建宇舒心地笑了。

记者:墨子号的研制过程,最难的是什么?

王建宇:现在回想起来,当时的决策者还是有领跑意识的。因为实在是太难了,从未有人做过量子科学实验卫星。大家对于量子力学,有所知道,但对于量子纠缠、量子隐形传态就不甚清楚了。

量子卫星首席科学家潘建伟曾经说过,在卫星研制中,最困难的环节就是有效载荷。以前我们做的大部分科研工作,在国际上有先例可寻。但量子卫星的研制工作,我们是世界上第一个,没有任何借鉴,全靠自己“摸着石头过河”。我带着几名不到30岁的博士研究生,去了青海湖做实验。

一位资深航天专家当时忧心忡忡地找到我说,这些学生娃什么都不懂,能把量子卫星载荷做出来?其实那时候我心里也没底。

量子卫星载荷的研制,困难比想象的还要多。从卫星到地面站的量子密钥分发,相当于从上海打一束光到北京,必须精准到一扇窗。量子卫星要向相隔1千多公里的两个地面站发送纠缠光子对,相当于在1万米高空的飞机上同时向两个储蓄罐扔硬币。

量子卫星载荷的偏振精度要求控制在0.5%到1%,这样才能确保信号编码“不走样”。这一难题困扰了我们一两年,最终载荷偏振精度达到千分之三,超过了原先设定的科学目标。高能粒子辐照的试验评估发现,单光子探测器在航天环境下的寿命一般只能10几天,而卫星要在太空飞行至少两年,这本身就是一道世界级难题。

最终,上海技术物理研究所作为量子卫星载荷总体单位,牵头研制了2个主要有效载荷,量子密钥通信机和量子纠缠发射机。我记得在一次评审会上,那位航天专家又特地找到我说,没想到这些年轻人学得这么快。

【没有一张集体照是“全家福”】

记者:最让你难忘的又是什么?

王建宇:是这支年轻队伍的韧性。

在青海湖边的两年时间里,他们几乎跑遍了周围。有一次,运输实验设备的小货车在山路上翻车,设备摔成了好几截。年轻的大小伙子们坐在路边哭了起来。我在电话里安慰他们,大不了实验明年再做。但这群年轻人决定留下修复设备,实验不做完就不回来。经过半个月的努力,他们修复了设备,重新投入到了实验中。烤土豆一开始是最受欢迎的食物,到了后来除了烤土豆还是烤土豆,他们依然苦中作乐。

那几年,总有人在出差,没有一张集体照是“全家福”。

王建宇(前排右二)对研究生进行课题指导。

王建宇(前排右二)对研究生进行课题指导。

记者:对于做工程的人来说,没有99%?

王建宇:是的,必须做到万无一失。作为航天项目负责人,你连说“我不干了”的资格都没有。

量子卫星通过出厂评审后,在最后一次测试中发现一个激光器的能量变小了。这可能只是性能的波动,但绝不能让卫星带着问题上天,我和卫星总师朱振才拍板摁下了暂停键。当时,卫星和火箭的专列计划都已上报,留给我们的时间不到一个月,如果不能彻底解决问题,发射时间就可能要推迟一年。上海光机所、上海技物所、中科大、微小卫星创新研究院等几家单位联合攻关,大家都没怎么睡觉,终于从原理上解决了问题。

【新质生产力的增长引擎】

记者:“墨子号”现在如何?

王建宇:设计寿命是两年,2023年宣布完成使命之前,在轨性能一直非常好。“墨子号”和地面站构建了一个天地实验室,差不多有半个中国那么大。我国科学家仅用1年时间提前完成科学目标,实现了星地之间千公里级密钥分发、量子纠缠分发及隐形传态,并入选2017年度中国科学十大进展榜首。在中国和奥地利之间首次实现7600公里的洲际量子密钥分发。

“墨子号”是500公里的低轨试验卫星,有效工作时间比较短,正在研制的中高轨量子卫星,轨道高度将达1万公里以上,但载荷性能也就需要提高十倍以上。

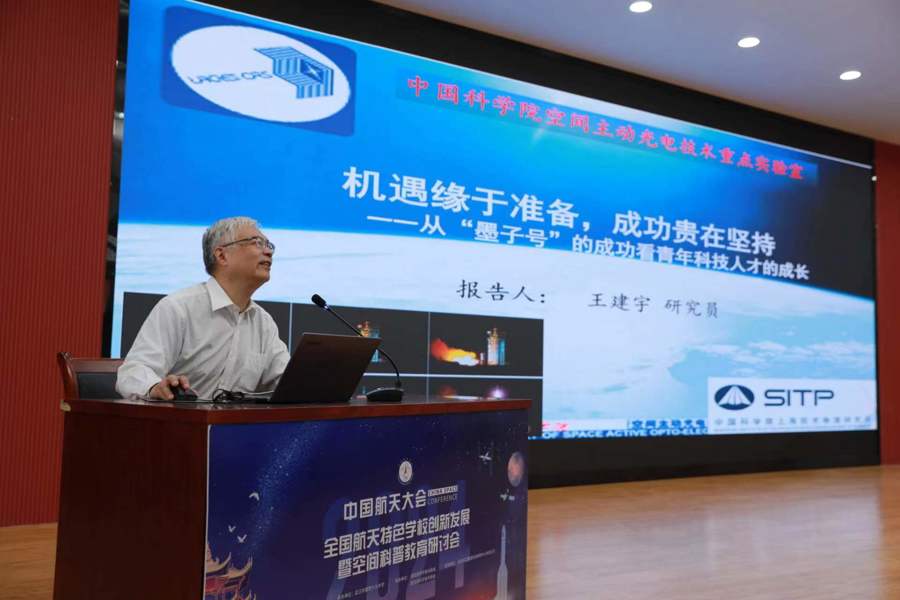

王建宇在做科普报告。

王建宇在做科普报告。

记者:这两年空间激光通信技术大爆发,将对新质生产力有何促进?

王建宇:当我们走入航天时代,商业航天和低空经济将成为新质生产力的增长引擎。空间激光通信将成为空间互联网核心技术之一,是实现未来空间高速数据传输的必要手段。

由“墨子号”等卫星验证的量子通信提供了一种原理上无条件安全的通信方式,也可用于空间激光通信中的信息安全,同时量子卫星的跟瞄技术,也是空间激光通信要解决的核心技术。国外已完成多项空间激光通信验证,正向实用化发展。商业航天事关国家安全,我国应加快商业航天布局,鼓励中小企业加入进来。

记者手记·在“无人区”创新

着眼前沿科学探索的量子卫星,在国际上没有任何先例可循。“墨子号”以天地为幕,上演了一场光子的舞蹈。

一项工程科技创新,可以催生一个产业,可以影响乃至改变世界。“墨子号”的发射,使我国在量子通信的研究和应用步入了世界领先的位置,不但为信息传递提供一种不被破译的密码,同时也为空间量子网络的建设奠定了技术基础。

在“无人区”创新,要有挑战重大科学问题的勇气。

王建宇主持研制了“嫦娥一号”激光高度计。

王建宇主持研制了“嫦娥一号”激光高度计。

自嘲“高考没有考上重点大学、研究生考了两次”的王建宇有个特点,喜欢不断挑战科学问题,从未一个型号做两遍。他主持研制的“嫦娥一号”激光高度计,获取了全月球三维地形。在那之前,我国的激光器从未上过天;“墨子号”发射3年后,正是科学成果频出时,中国首颗空间引力波探测技术实验卫星——“太极一号”成功发射,卫星工程总师正是王建宇。

在“无人区”创新,“舞台”更辽阔,年轻人成长得更快。

上海技术物理研究所50余人参与“墨子号”的研制,其中80%是不到30岁的年轻人,在“墨子号”研制中,就有人成为全所最年轻的载荷主任设计师,目前已成长为新一代量子卫星的工程总师助理。

勇闯“无人区”,唯实干见物,路虽远行则至。

我也说两句

我也说两句