他的名字应该是“大海”

-

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685—1750),巴洛克时期的德国作曲家、键盘演奏家

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685—1750),巴洛克时期的德国作曲家、键盘演奏家 -

巴赫时代的羽管键琴

巴赫时代的羽管键琴 -

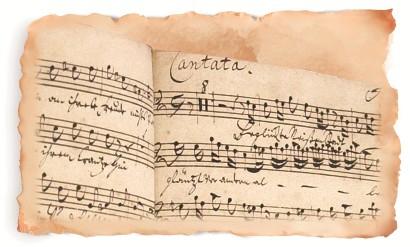

巴赫于1728年创作的《婚礼康塔塔》(BWV216)手稿 新华社 发

巴赫于1728年创作的《婚礼康塔塔》(BWV216)手稿 新华社 发

BBC音乐杂志曾经邀请全世界174位知名作曲家投票选出史上最伟大的作曲家。结果,巴赫名列首位。

巴赫的名字在德语中是小溪的意思,贝多芬却说,他的名字应该是“大海”。

本报记者 陈俊珺

巴赫的表情

巴赫是谁?

是普通人印象中头戴假发、眉头微蹙、神情严肃的“音乐之父”,是令所有琴童感到枯燥乏味的多声部复调练习的创造者,也是无数音乐家心中的一座高峰。听不懂巴赫的人觉得那些规整的音符犹如老人在房子里来回踱步,而痴迷巴赫的人则在那些既简单又丰富的音符里获得安宁与疗愈。

巴赫是个谜。他不像贝多芬、莫扎特等后世音乐家那样,留下诸多与家人、友人的通信或日记。除了浩如烟海的音乐作品,他留给这个世界的文字“遗产”非常稀少,让人难以窥见他的人生细节。

幸好,音乐家、史学家一直在努力带我们靠近那个真实的巴赫,通过蛛丝马迹,寻找通往他内心的小径。英国指挥家约翰·艾略特·加德纳在《天堂城堡中的音乐:巴赫传》中这样写道:“把巴赫当作一个真实的人,而不是一个平面化的符号、一个无师自通的音乐家、一个以超然的正直履行自己职责的人、一个全心沉浸于音乐创作的人。”

那么,当巴赫的目光偶尔从谱页间移开时,我们会看到哪些表情?

有时是无奈。1685年3月21日,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫出生于德国图林根州埃森纳赫的一个音乐世家,他的父亲是小提琴手与乐队指挥。巴赫10岁那年,父母相继离世,成了孤儿的他只能由兄长约翰·克里斯多夫照料。在兄长那里,巴赫学习了管风琴的演奏技巧和作曲基础理论。逐渐显露出音乐天赋的他和哥哥之间的关系却变得有些微妙。年少的巴赫经常在月光下偷偷抄写弗罗贝格尔、克尔和帕赫贝尔的键盘乐作品。他意识到,精通音乐的最快路径就是抄录并研究他所能接触到的所有最优秀的音乐。

有时是洒脱。19岁那年,巴赫担任阿恩施塔特新教堂管风琴师一职。工作第二年,他趁假期前往吕贝克拜访管风琴大师布克斯特胡德。本来请了4周的假,可他沉浸于布克斯特胡德的演奏中,听了4个月还不想走。结果,因逾假不归和其他问题,他被阿恩施塔特教会严厉训斥。

有时是愤怒。1723年,巴赫被莱比锡议会选举为圣托马斯教堂的乐长,这个看似光鲜的职位却让他陷入挣扎之中。他热衷于创作复调音乐,但这种需要注意力高度集中的音乐超出了当时的教会以及大众的欣赏水平,对演奏者来说也是很大的考验。巴赫的处境一度非常艰难,他不得不容忍“持续的烦恼、嫉妒和迫害”。

1734年,在教堂唱诗班学校担任指导的巴赫被校长指责不履行自己的教学职责。他立刻进行反击,双方的争执持续了很长时间,在议会的档案里留下了一长串的书面记录。对此,加德纳评论说:与其说巴赫始终孜孜不倦地用功创作,不如说他一直无奈地对那些在智识上不如自己的人摧眉折腰。

音符中的数字密码

我们真的需要认识那个真正的巴赫,才能听懂他的音乐吗?爱因斯坦曾经说过:“关于巴赫的毕生作品,我想说的是,聆听、演奏、热爱、崇敬,但是别出声。”

然而,有许多热爱巴赫的人并没有遵循爱因斯坦的建议,他们不仅在浩瀚的历史中探寻真实的巴赫,还热衷于研究他在乐谱中留下的“数字密码”。

有研究者发现,巴赫有不少经典作品的小节数都是1400小节,或是10的倍数。他的音乐既有情感,也有数学性。他为什么热衷于追求作品中的比例完美和“数字神学”?

对巴赫颇有研究的乐评人、管风琴演奏者马慧元认为,巴赫对数学其实并没有很深的研究,他之所以在创作时孜孜不倦地数数,主要是受那个时代的氛围影响。“数字神学”也不是巴赫发明的,同时代的其他巴洛克作曲家也多少有这种倾向,他们都喜欢把小节数作为一种表达手段。

马慧元认为,巴赫最惊人的地方在于,他为了心中的“乌托邦”,在赋格音乐的规则之外又给自己加了很多限制,但仍然写出了言之有物又很平衡的作品。“假如巴赫与数字神学无关,他还会是伟大的音乐家吗?我相信会的,好比凡·高如果没有用那么多黄色,他仍然是凡·高。”

巴赫曾说,自己一生都在与烦恼和各种障碍为伍。在烦恼与挣扎中,他写下了800多部作品,除了歌剧以外,各种声乐和器乐体裁无不涉猎:《勃兰登堡协奏曲》《无伴奏大提琴组曲》《平均律钢琴曲集》《b小调弥撒》《法国组曲》《英国组曲》……均被后世奉为无可争议的经典。这些作品中有很大一部分都是为了教会而非普罗大众所作,但在这些宗教音乐里,并不缺乏朴实接地气的细节、有滋有味的生活气息。而在他创作的世俗音乐里,也有圆融、神圣的宗教感。

中国人容易听懂巴赫

1741年,俄国驻德国德累斯顿大使凯塞林克患上了失眠症,请演奏家哥德堡找巴赫写一些曲子,好让自己在失眠时消磨长夜。不久后,巴赫写下了羽管键琴作品《哥德堡变奏曲》。

这部作品被后世钢琴家喻为“一匹人人都想驾驭的战马”,也是音乐史上规模最大、结构最恢宏的变奏曲之一。曾有钢琴家说,这部作品应该在药店里售卖,因为它能让人找到平衡、舒畅和安宁的感觉。

《哥德堡变奏曲》的原名叫作《有各种变奏的咏叹调》,由主题、30段变奏和主题重现构成。这30段变奏道尽了巴赫的一生,仿佛人生的各个章节,起承转合、变化成长,却始终如一。

其中的第25首变奏曲令人回味无穷,旋律中有许多不和谐的音程,超越了当时的巴洛克音乐,甚至有点像浪漫派肖邦的作品。钢琴家朱晓玫曾说,她在演奏这段的时候,总是联想到京剧里的哭腔。第30首变奏曲,也是最后一首变奏曲,悠扬壮阔的旋律让人联想到杜甫的诗句:“星垂平野阔,月涌大江流。”而事实上,巴赫将两首德国民歌巧妙地融入低声部的主题中。这两首民歌唱的分别是:“我离开你太久了,快来吧,快来……”“一闻到卷心菜我就想逃,要是母亲煮肉,我就会留下来。”

当年,凯塞林克用一只装满100枚金路易的金杯酬谢巴赫,这是巴赫一生中获得的最大一笔酬劳。然而,这部作品在他逝世后很久都无人问津,直到20世纪30年代,羽管键琴演奏家兰多芙斯卡公开进行演奏并录制唱片后,才为人们熟知。如今,《哥德堡变奏曲》的价值早已无法用金钱来衡量,它是属于全人类的精神财富。

在这部作品留存至今的100多个录音版本中,“钢琴怪杰”格伦·古尔德,钢琴家罗莎琳·图雷克、席夫以及朱晓玫等人的演奏都被乐迷奉为经典。在朱晓玫看来,中国人是最容易听懂巴赫的。中国道家哲学里最高的境界是宁静,巴赫的作品中就有一种宁静的喜悦,没有大喜或大悲,于平静中蕴藏着深沉的力量。“对我而言,巴赫近似中国伟大的哲学家老子。老子以水为喻,水周而复始地流,无所而不往。水性趋下居卑,善利万物,与世无争,却能穿透坚硬的岩石。巴赫用音乐告诉我们,生命中的强者莫若柔和。”

老子曰“上善若水”,巧的是,巴赫的名字在德语中正是“溪水”的意思,他的音乐如流水一般不舍昼夜,宁静地流淌。老子曰“大音希声”,在《哥德堡变奏曲》中,音乐的基础并不是高声部的旋律,而是那些低声部的线条,有一些低音,一般人难以听到。

晚年的巴赫深受眼疾的折磨,失明后的他更加清晰地听到内心的声音以及这个世界的各种声音。他执着于创作复调音乐,复调音乐就是多声部的音乐,仿佛许多人在同时歌唱。巴赫笔下的多个声部同时演奏时,从不失和谐。他通过复调表达了一种生活观——倾听每个人的声音。

1750年,65岁的巴赫去往了他心中的“天堂城堡”,他说:音乐的唯一目标,就是更新和重建人类的心灵。

听懂巴赫或许不需要读懂他的人生故事,也不需要理解音符里的数字密码,每一位聆听者自己的人生,就是音乐的注脚。