日本社会“多文化共生”观察

-

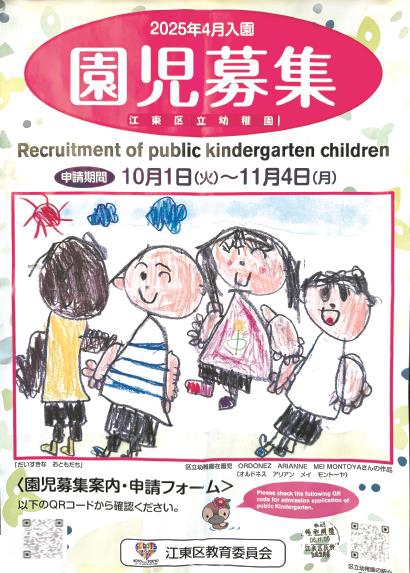

日本幼儿园招生海报。作者供图

日本幼儿园招生海报。作者供图

面对少子老龄化的挑战,日本对外国劳动者的依赖不断加深。从“单一民族”到“多文化共生”,日本还有很长的路要走……

2024年10月,我时隔6年重访日本,感受到的最大变化莫过于在日外籍劳工,特别是来自东南亚和南亚地区的劳动者明显增多。在从名古屋站开往岐阜县的通勤列车上,我乘坐的车厢起初只有两三个南亚人模样的青年,当行程过半后,他们和同伴已坐满整个车厢,并在土岐站集体下车,前往工厂开始一天的辛勤劳作。回到繁华都市,在餐厅、宾馆、便利店等场所,也随处可见外籍店员忙碌的身影,他们已然成为支撑日本社会正常运转的重要力量。

从“异乡客”到“生活者”

日本人口自2009年以来连续减少,劳动力短缺是日本在少子老龄化背景下面临的一大挑战。据厚生劳动省统计,2023年在日工作的外国人数量约为205万,比2011年增加近2倍,创历史新高。

对于在移民问题上长期持保守态度的日本来说,如何接纳与日俱增的外国人并与之和平相处是一个老生常谈的话题。

日本在20世纪80年代开始出现劳动力短缺,随着“定住者”在留资格(1990年)以及“技能实习制度”(1993年)的实施,来自巴西等南美国家的日裔以及来自中国、菲律宾等亚洲国家的劳动者成为世纪之交在日增长最快的外劳群体。

我曾于2007—2008年在名古屋大学留学过一年,初来乍到便被地铁里的日、英、中、韩、葡多语种报站广播所吸引。名古屋市所在的爱知县是日本重要的工业基地,也是仅次于东京都的第二大外国人聚居地,其中尤以巴西人居多。由于语言隔阂以及生活习惯和文化等差异,这些“新来者”与当地居民之间曾经常发生矛盾甚至冲突。在地方政府的呼吁下,日本总务省在2006年出台《地方多文化共生推进计划》,体现了将外国劳动者视为“生活者”的转变。

随着时间的推移,在日外籍劳动者的教育与养老问题开始受到更多关注。2011年在日上映的纪录片《孤独的燕子:生为打工者子女》以日裔巴西劳动者的子女为对象,在5年时间里(2006—2011年)以小组访谈和生活史调查等方式追踪记录了这一青少年群体在教育、就业和身份认同等方面遇到的困境。

由于外籍儿童不属于日本义务教育的对象,一些受访者因日语能力欠佳、受欺凌以及生活窘迫等原因不能正常完成学业甚至辍学。受2008年金融危机影响,不少日裔巴西人失业归国。但对于年少赴日以及在日出生的打工者后代而言,巴西已是回不去的故乡,而日本始终视自己为异乡客。他们游离于两者之间,在教育体系和就业市场中不断被边缘化,不得不在社会底层徘徊。

日本放送协会(NHK)的王牌新闻调查栏目“聚焦现代”曾在2020年2月27日深度报道过发生在日裔巴西人社区内的孤独终老现象。爱知县立大学松本朝教授指出,在爱知县居住的巴西人中有七成为非正规雇佣者,有相当一部分人未加入年金和健康保险,在这样的劳动条件下很难保证有稳定的生活基础,也无法与周围建立稳固的人际关系。为了帮助外国人更好地融入日本社会,在日本各地活跃着一批公益组织,其在加强社区纽带方面发挥着积极作用。这些公益组织通过为外籍劳动者及其子女提供生活和教育等方面的支持,着力营造更加安心的生活环境。

政府提出三大愿景

过去十多年来,在日外籍劳工的数量和来源均发生了较大变化,主要原因如下:首先,随着日元贬值和中国工资水平的提高,赴日打工对于中国人的吸引力逐渐减弱。其次,东南亚和南亚等劳务输出国与日本的工资差距依然较大,其中,在日越南劳动者数量自2020年首超中国人后持续位居榜首。再次,面对日趋激烈的劳动力争夺战,日本政府尝试放宽对外籍劳工的限制,于2019年新设“特定技能”制度,确保外国劳动力进入护理、制造业、建筑业等人手紧缺行业。2024年通过的“育成就劳”(培养就业)制度将在3年后正式取代饱受诟病的“技能实习制度”,旨在保护外籍劳工的合法权益,为其提供更长期的在日就业机会。

随着来自东南亚和南亚的穆斯林劳动者迅速增加,日本的宗教面貌正悄然发生变化。据早稻田大学名誉教授店田广文统计,2010年日本约有10万穆斯林外来人口,2024年初已增至29.4万,主要来自印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉国等国,另有逾5万穆斯林人口拥有日本国籍,两者合计约为35万。同一时期,日本的清真寺数量也由60余座增至150余座,主要分布在以东京、名古屋、大阪为中心的都市圈及其周围。

为了适应外籍劳动者日益多元化以及常住化趋势,日本总务省于2020年修订了《地方多文化共生推进计划》,鼓励地方自治体建立和完善支持外国人居住、生活、就业以及参与社区建设的制度,以期借助“外脑”和“外力”来应对少子老龄化带来的挑战。

日本政府在《为实现与外国人共生社会的路线图》中提出三大愿景,希望日本成为安全安心的社会、富有多样性的活力社会,以及尊重个人尊严与人权的社会。2023年,日本出入国在留管理厅以日本人为对象开展“关于与外国人共生的意识调查”,结果显示对身边外国人增加持积极态度的日本人占28.7%,持否定态度的占23.5%。从年龄结构来看,18—44岁受访者持积极态度的比例高于年长者,这与其在学校和职场有更多机会接触外国人有关。

行文至此,我不禁想起在东京都江东区街头看到的公立幼儿园招生海报,中间的插图出自一名外国学童之手,从名字看可能是菲律宾籍。插图的主题是“我最喜欢的朋友们”,四个不同肤色的儿童手拉着手,沐浴在阳光下。教育部门的用意可见一斑。当这些孩子成为社会主力军的时候,日本也许会离“多文化共生”目标更近一步吧,让我们拭目以待。

(作者系上海社会科学院世界中国学研究所副研究员)